|

|

|

|

|

|設計史概|零壹成員|部落格化|數位建築|城鄉建築|作品建築|推薦留言|

設計史概論第一講:設計史與史學的觀念BY楊裕富

|

|

|

|

|

一,設計能力的探討與自我團體能力的比較瞭解

|

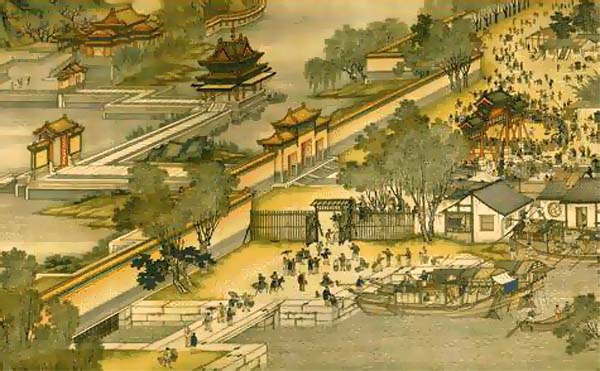

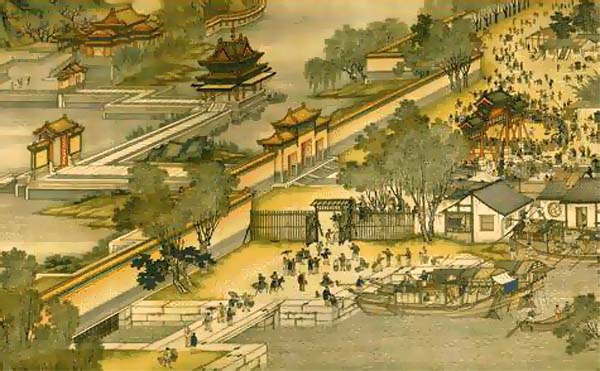

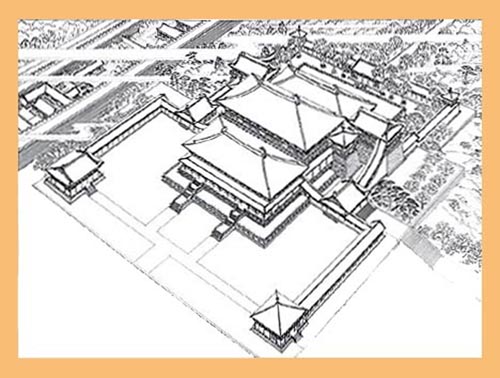

| 宋朝繪畫清明上河圖(界畫科) |

在設計概論裡主要作為設計入門的一般觀念與知識的介紹,而在設計史概論裡,課程主要則在介紹設計史的一般概念與知識,另一方面則是透過既往的設計活動成果,來對當今的,乃至於自己從事設計時的反省與思索依據。

所以,設計史概論這個課程,很重要的一個目的就是『設計能力的探討』與『自我團體能力』的比較瞭解。設計能力的探討就是專業能力探討,從設計史裡找出可能的設計能力、創造能力的出現。就自我團體能力的比較與瞭解而言,則是透過文化、透過生活形態以及設計作品的創作背景來瞭解,來解釋『設計作品』為什麼會如此創作,並藉此以尋找自己設計能力的提升。

不論是『設計能力的探討』或『自我團體能力的瞭解』,設計的重點都不外『使用』、『生產』、『美感』、『表達』這四項功能的達成,其中『美感』與『表達』這兩項又往往是設計專業所獨特專注的。

二,美感的探討

|

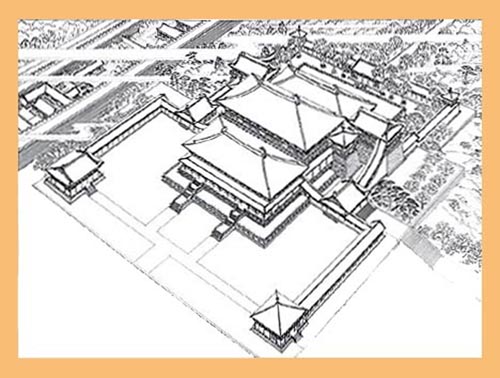

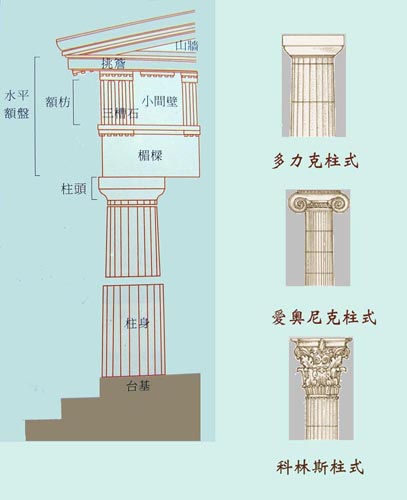

| 唐朝大明宮復原圖 |

設計活動需要有『美感』與『表達』任務的達成,我們怎麼透過設計史的認識,而獲得歷史經驗裡,設計作品的『美感』與『表達』呢?

首先,我們要進一步的瞭解一下『美學』指的是什麼?透過『美學』是什麼,我們可以進一步的在吸收設計史的資料時,對設計作品的特徵作一些『辨認』,對設計作品美感的生成法則做出一些理解與猜測。

2-1、美學的三種指涉或研究設計品、藝術品時為什麼需要美學知識?

在一般的『美學』內容裡,有的從哲學層次探討『美』是什麼,這就是美學的本質指涉,通常這種指涉下,會對美的本質、目的、功能進行哲思辯證。另一部份就是從『作品美感』或『作品』本身表達什麼來探討,就像設計藝術作品往往有個主題一樣,主題的表達在設計藝術作品裡,往往不是透過文字,而是透過隱隱約約的造形符號來表達的。怎麼去理解設計藝術作品裡的表達,這就是美學的意涵指涉。第三部分就是從造形本身來探討『作品』為什麼會產生美感,比如說研究長的表較好看還是扁的比較好看,研究紅配綠比較好看還是紅配橙表較好看,研究哪一種構圖(形色的組織)比較萬無一失,哪一種構圖往往只有反果,這就是美學的形式指涉。

2-2、本質、形式、意涵在傳美學上可能的指涉

傳統美學裡與西洋美學相對應『本質、形式、意涵』這些論項上,最常被人論及的大概就是<<論語>>裡孔子說的:『質勝於文則野,文勝於質則史。文質彬彬,然後君子』。就<<論語>>裡的這一段話的詮釋、再詮釋,可以說『文』的指涉比較直接對應於西方美學裡的『形式』這個概念,而『質』的指涉則既可對應於西方美學裡的『本質』這個概念,也可對應於西方美學裡的『意涵』這個概念。

2-3、本質、形式、意涵在設計創作時可能的指涉

我們就設計創作的角度來看時,『本質、形式、意涵』又可能做什麼解釋呢?本研究初步作以下的解釋:

設計的『本質』思索、討論,指設計的目的或設計的主題的選擇與探討。

以造園論之,則為整個造園結果的命名,更具體的說,則為探討此次造園的目的,造園造景與興建者(造園主)的身份、生活情境的配合等等。以造園裡的單一景點論之,則為此單一景點的命名(乃至此一景點所衍生的情境與整體造園情境間的配合)。以彩繪論之,則為此一建築物裡要選哪一系列主題來作畫,而這一系列主題與此建築的主題(功能或目的)是否配合得起來等等的思索。

設計的『形式』思索、討論,指設計創作形成時『造形的逐漸浮現』與『美感修飾』。以造園論之,整個造園裡景點配置(位置關係)的決定。以造園的單一景點論之,則為建築物式樣的選擇、石景外貌的選擇與修飾、水景外貌或視覺效果的選擇與修飾等等。以彩繪論之,則為一幅彩繪的佈局、成形與修飾(更可能是依『樣』畫葫蘆)。

設計的『意涵』思索、討論,指設計作品所想表達的意涵、故事、寓言、教訓;

也指設計創作之初,如何將選定的『主題』逐漸發展成一個完整又有情節的故事架構,乃至於『造形浮現的最早狀況』。以造園論之,造園命名後,依命名所發展出來的『情境』逐漸『具體化』而推敲出『各個景點』的關係與位置,最後則接上『設計的形式思索』,將整個造園裡景點的位置關係決定出來(配置定局)。以彩繪論之,則為一幅彩繪主題確定後,如何從主題衍生出子題與題素(或由主題衍生出主角、配角、龍套與背景),然後再決定子題與題素分別佔據畫面的哪些地方(佈局、構圖),以形成有感染力的主題表達(當然這一階段也可能是依樣畫葫蘆)。

如果就設計創作的過程來看,應該是先思索設計的『本質』,再思索設計的『意涵』,最後才思索設計的『形式』問題。不過,不管這設計美感思索的先後順序是否真是如此,傳統設計物的完成往往更應『先』決定工程經濟因素(造價),乃至於『先』決定社會身份秩序,所以,我國傳統建城、建築、庭園、彩繪等工作從周朝開始,就有<<考工記>>、<<營造算例則例>>的制式樣本,供工匠們依樣畫葫蘆(放樣)。

2-4、美學的形式指涉最為重要

綜合來說,對初學者而言,美學的形式指涉(或是說探討如何從形式色彩質感的組成方法上、形式上,來瞭解美感,並據此以為自己創作時的參考)的知識其實是最為重要的。當然設計者對好設計作品的理解也還是需要美的本質的探討,乃至美的意涵的探討,如此一來對設計作品的美感到底是如何『產生』的,才會有更深領悟,並加以適度的運用。

三,我國文化史背景

|

| 唐朝人物造形 |

3-1、遠古至漢朝

高木森在『中國繪畫思想史』一書中以鬼神崇拜的裝飾藝術及我國遠古時期造形藝術的實例來說明我國的藝術思想緣起(目的在於)於鬼神崇拜,進而轉為禮制教化,如此而總結春秋戰國之前的藝術思想(高木森1992)。而在我國哲學思想發展上,不但陰陽五行之說早於易經,且陸續在春秋戰國時期,乃至漢朝初期也都有更深刻的發展。另一方面,儒家與道家思想在戰國時期早已成熟,到漢朝初期董仲舒的『春秋繁露』更結合了陰陽五行與儒家思想(易經),從道的追求直指術的運用。第三方面,我國最早涉及工匠與藝術的書籍:『考工記』也約略完成於戰國時期或漢朝初期。第四方面,我國最早涉及音樂的書籍:『樂記』也約略完成於戰國時期或漢朝初期。所以將遠古至漢朝劃為一個時期來探討美學是有許多內容值得整理的。

3-2、魏晉南北朝

漢朝滅亡到隋唐興起的(BC220—BC581)的三百餘年間,中國歷經了第二次的長期分裂與再度統一,史稱五胡亂華,也第一次出現了長期的族群大遷移與融合,『中原人士』大批從『中原』南遷,自稱僑族、客族以示暫居之意。五胡則從長城外紛紛入主中原,五胡中的鮮卑族更是長途跋涉從鮮卑之地(西伯利亞)進入中原,並且快速的『漢化』以穩定以『農耕、禮樂』為主的新政權。另一方面,佛教思想在這三百餘年間,也逐漸透過南北兩路(北路:從印度入帕米爾高原,經『西域』陸路入北朝中原,南路:從印度經海路東南亞海路入南朝中原)。這樣的分裂分治,在民生經濟上是『生靈塗炭』,在政治制度上是『胡學漢制』,在思想上則是『百花齊放,玄學怒放』。

3-3、隋唐至五代、

隋朝的統一中國至五代紛亂結束(BC581-BC960)的三百餘年間,中國歷經了難得一見的唐朝(BC618-BC907)國勢強盛與長治久安。國勢強盛在於版圖西向直達中亞的龜茲(車庫),東西文化交流與交融少有大礙。影響力上,向東引起日本的大化革新。長治久安在於東西文化交融下,產生一種『新的文化』,這種新的文化支持了唐朝健康的生命力,而有長治久安的本錢。雖然,早在漢朝初年董仲舒就提出儒道合一的思想與獨尊儒家的政治主張,早在魏晉佛教思想與傳教活動即進入中土,但是,可以說直到唐朝,儒、釋、道三家思想才起了『化學變化』而融為一體。

3-4、宋元明清

宋元明清(BC960-BC1911)的九百餘年間,相較於隋唐五代的『國勢強盛,長治久安』,除了短暫的元朝與清初算得上國勢強盛外,整體而言,可說是『國勢偏安,色厲內荏』。朝廷長治久安,但是中原與道統的概念在在受到挑戰(蒙古人是異族還是同族?滿州人是異族還是同族?中原確實的位置在哪裡?語言文字能夠統一嗎?國內個個種族能夠和平相處嗎?);經濟國勢強盛,但是天子屢招羞辱(所謂靖康恥猶未雪),進而發展出朝廷的教忠教孝與民間的愚忠愚孝或各行其道,直到義和團裝神弄鬼後的一敗塗地,這就是『色厲、內荏』。宋元明清如果扣掉1840年鴉片戰爭後的清末(BC960-BC1840)的八百餘年間,更能說明這種『色厲與內荏』。

四,歐美文化史背景

西洋設計史年代與文化背景BY楊裕富

參考文獻:

吳涼,2000,『西洋美學史』上海:人民出版社

楊裕富,1997,『設計藝術史學與理論』台北:田園城市

張夫也,2003,『外國工藝美術史』北京:中央編譯出版社

小松田直著,黃秋鳳譯,2005,『世界史(上,下)』台北:城邦文化公司

高階秀爾,1992,『西洋美術史』台北永和:新形象出版社

|

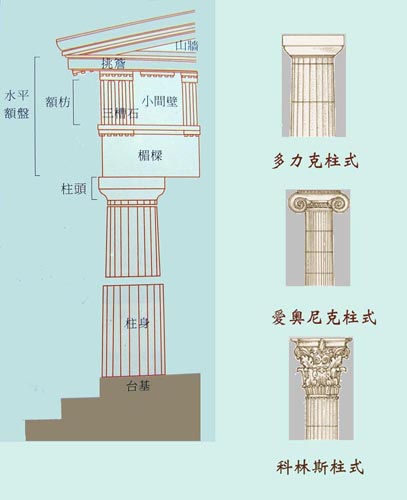

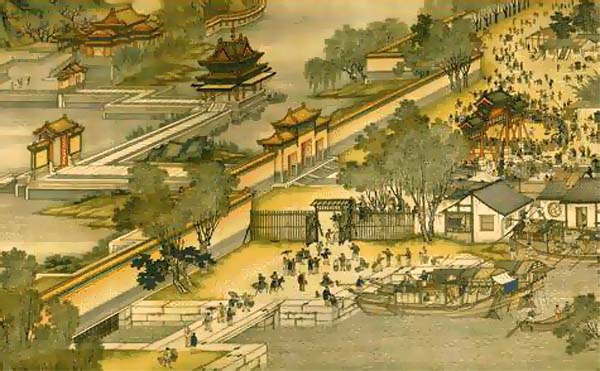

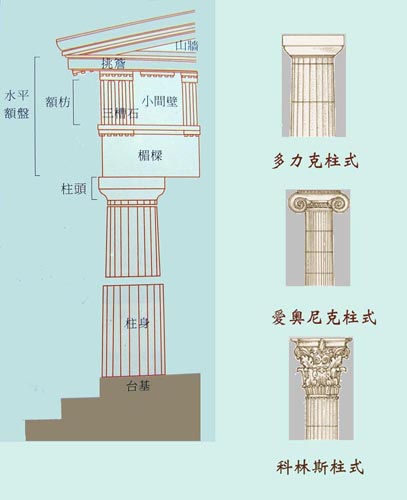

| 西洋建築史裡的柱式(order) |

4-0,東方與西方的概念及年代

東方與西方的概念,在希臘時期,就西方希臘,波斯(當今土耳其)就是東方,在羅馬時期,帝國分成東羅馬帝國、西羅馬帝國,東羅馬帝國(當今土耳其)還是東方,在中世紀,十字軍東征時期,基督教就是西方,回教與異教就是東方(當今地中海東岸,中東地區)甚至到了十九世紀黑格爾在美學講義中,希臘羅馬式樣是古典,異教的印度式樣就是東方,而歌德式樣以及預言北歐的浪漫式樣(目前的西歐)就是西方。

東方與西方也不是地理學的概念,諸如:非洲除了埃及以外,從來不被認為是西方(當然也不被認為是東方)。東方與西方也不是人種的概念,諸如:土耳其(突厥)就是黃種人、匈牙利(匈奴)也是黃種人。東方與西方也不是五大洲裡歐洲與亞洲的概念,諸如:埃及古藝術通常被視為方藝術史的先聲,中世紀時北歐西歐都被視為『蠻族』。

可見得東方與西方是一種相對的文化概念。是一種弱肉強食的霸權概念,這裡的弱肉強食的強弱既包括了武力,也包括了宗教、藝術、生產力(經濟實力)、語言文字、哲學思潮、典章制度等等,但是翻遍世界史,說起來很可悲,這種弱肉強食最大的因素還是武力或暴力。

有了這樣的瞭解,我們就比較容易以世紀來對西方文畫作些斷代的劃分。

4-1,前希臘時期(--BC508)

在前希臘時期主要西元前二十世紀到前十世紀的愛琴海文化、埃及文化、中東的巴比倫文化,西元前508年雅典城邦首次設立了『公民大會』展現了殖民奴隸至基礎下的『市民民主』。

4-2, 希臘羅馬古典時期(BC508—DC476)

希臘羅馬古典時期(BC508—DC476)。希臘羅馬時期裡,希臘殖民城邦制興盛於前六世紀末到前四世紀中。接下來前四世紀中到前一世紀中的三百年間主要是馬其頓城邦發展出來的亞歷山大帝國,這個時期也稱希臘化時期。接下來西元前三世紀到西元五世紀,也稱羅馬時期。羅馬世紀是從不斷的軍事衝突中成長的,西元前三世紀羅馬即完成了義大利半島的統一及義大利半島外的一些殖民地,西元前二世紀羅馬陸上帝國消滅了競爭的迦太基海上帝國,西元前一世紀羅馬帝國的範圍橫跨了歐亞非三洲,西元四世紀(DC330年)羅馬皇帝君士坦丁遷都於君士坦丁堡,不久及分裂為東羅馬帝國與西羅馬帝國(但是此後西羅馬帝國為教皇所掌控,東羅馬帝國卻不被認為是西方之正統),西元五世紀(DC467年)西羅馬帝國滅亡。

4-3, 中世紀(DC476--DC1350)

接下來西元五世紀到西元十四世紀稱為中世紀,就西方藝術史來看又可分成五世紀到十世紀的中世紀風格、十世紀到十二世紀中的羅馬風格、十二世紀中到十四世紀中的歌德式風格。

4-4, 文藝復興與矯飾主義(DC1350--DC1597)

接下來是十四世紀中到十六世紀的文藝復興時期(其中1520—1590也存有洛可可風格)。

4-5, 巴洛克到洛可可(DC1597—DC1725)

接下來是十六世紀末到十八世紀中的巴洛克風格(其中1720到1760又稱洛可可風格)。

4-6, 新古典時期、新理性、歷史主義時期(DC1725—DC1851)

接下來是十八世紀中開始的新古典時期,新古典時期裡也夾雜著浪漫主義與新理性主義兩股對立的勢力,到了十九世紀中,以資本主義、新帝國主義、工業革命為主的現代主義就萌芽且快速的在設計、藝術領域反映與顯現出來。

五,課程結構

|

| 印度石窟裡的石雕:飛天 |

基於上述的理由及基於在建築與室內設計系開設這個課程的理由,設計史概論這個課程會有以下的單元

5-1,我國傳統設計史(我國傳統建築史,我國工藝史)

5-2,外國傳統設計史(歐美建築史略,歐美工藝史略,印度建築認識,日本建築認識)

5-3,現代設計(現代設計運動,建築設計,視覺傳達設計,產品設計)

5-4,後現代設計(建築設計,視傳設計,產品設計,新興設計)

課程討論區:養顏室討論區,楊裕富雲科空間課程討論區。推薦部落格:林揖世一,二,三。馬知黃一,二,三,四。

yc..。