楊裕富設計教學網。研究作業之

|

化史為夷---由近代設計觀察台灣設計史

指導教授:楊裕富博士

研究生:李佳霖

一,設計與藝術

何謂「藝術」?何謂「設計」?在陳述對於設計史學的相關議題中,首先,我們所要釐清的是此二者的區別。「藝術」乃無目的情感表現,表現創作者心中欲傳達的訊息,藉著任何一種形式,可靜可動、可平面可立體、可有形可無形、可藉著時間的累計達成其創作,稱之為藝術品;「設計」乃有目的的創作,設計者藉著設計品本身,達到想要的目的,通常設計者需要藝術的基礎,衡量物件與目的的關係,達到目的需求,此過程稱為設計。所以,設計與藝術的差別,在於其有無目的性。

二,設計史的起源

設計史乃伴隨藝術史而來,自設計一門獨立當家之後,就各有各的歷史,此二者在二十世紀初期便分支進行。

英國為設計運動最早的國家,其設計運動的發韌乃因工業革命 (Industrial Revolution)揭開了西洋近代的序幕。各項工業生產方式大量的在歐洲各地展開,木棉、蒸氣機、冶鐵技術之發展震盪了整個生產技術界,人們不再以手工的方式從事生產;技術與科學的結合之下,使的「生產」這個動作展開一個全新的紀元。機械化的特性莫過於可大量的生產,取代了原本手工的動作,快速達到人們所要求的「量」,但在「質」的部分,掌控在生產者的手中,其產品往往粗糙,流俗,盲目的跟隨機械發展而生產 ,雖然到量便利,但卻也流失了質的內涵。相較於過去手工業製作時代,每一件作品都獨具匠心,無可取代;工業時代來臨,手工藝直接面臨機械化的考驗,產品大量生產前就必須經過思考,才得以進入機械或的階段,「設計師」便產生了。

在工業快速發展的年代裡,設計師的職責在於事先的構思,對於產品生產前的準備工作,都掌握在設計師手中,設計師除了瞭解機械化流程之外,理應具備專業造型能力、色彩知覺度、流行敏感度與對產品負責、開發更新產品的能力。早期的設計師,當然不完全具備這些能力,要孕育出一個成熟的設計師,方需靠者個時代環境的洗滌與磨練,才能孕育出一個所謂的現代設計師,這一百多年來的不斷嘗試,經過各種設計風格的錘鍊,地域性設計抬頭,個人主義興起,設計師們越來越自成一格,各家派系因此而生,於是展開了「近代設計運動」。

自二十世紀初設計與藝術分家以來,設計自成一專業領域。由威廉˙摩理士(Willam Morris)所主導的美術工藝運動,乃是將工藝提升到藝術的領域,並展開改革的運動,此乃近代設計運動的濫觴。藉著輪轉印刷機、平版印刷機、活字鑄造及攝影術的基礎。摩理士對於以工業而工業的生產方式極為不恥,並強調工作必須滿足人的價值以及回歸自然和材料的真意,但在違反工業時代的洪流之下,反對機械、反對現代與工業相對立、終將結束在自我浪漫的情懷之下。美術工藝運動的興起,結束了十九世紀以來藝術的混亂與衝突,傳統風格與近代風格在此時,特別是十九世紀後半期,面臨的激盪時代,乃至於產生紛亂的局面。

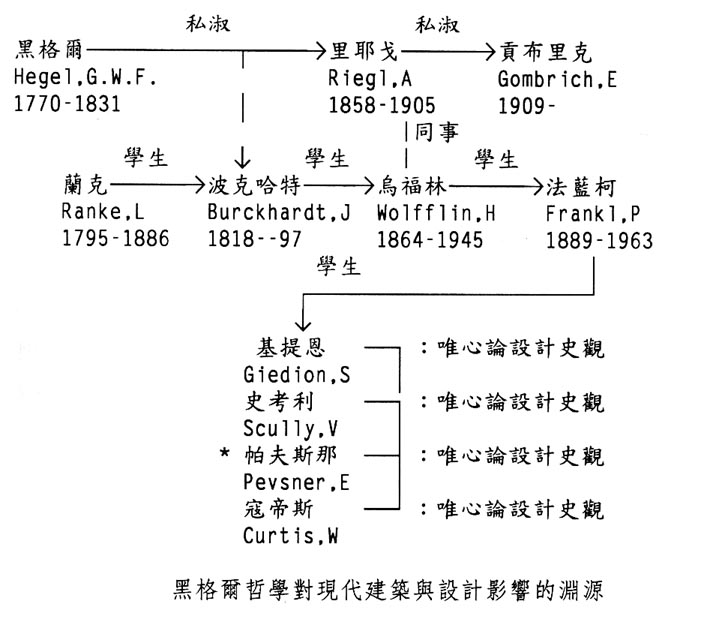

然而,設計運動發韌於英國的主要源由,在黑格爾哲學對現代建築與設計影響淵源一圖中(如下表),學派作者裡大多都是以德語或英語為母語,我們可從中理解出現代建築史總會源溯至英國的歌德式復興應英國美術工藝運動,並將德英民族設計史、建築史與世界設計史、建築史劃上等號的原因也不得而知了。

|

三,設計史的精緻化

對於設計史的寫作態度,早期設計史家寫作滲透了以偏蓋全的民族觀點;應是說:史學家將自己目眼所見的歷史案例分析,填充進學術的寫作,因而造成設計史或藝術史的認知停留在某一特殊事件描述。學術界中一般人所熟知的藝術主流派別,大都集中在某幾個國家,西方世界的美學觀點充斥著設計藝術學界,例如近代設計派別中,眾所皆知的普普藝術、美術工藝運動、表現主義、印象派…等,都發生於美國,及歐洲特定國家中,我們現在可見的幾個設計大國,莫過於德國、美國、英國,特別是關於藝術史與設計史的陳述,也都以這幾個國家為主,難道其他國家的設計藝術都沒有發展嗎?當然不是,而是因為寫歷史的先驅都以這幾個國家為主,這幾位史學家當然以自己目眼所見、肉眼可辨為基礎,加上歐洲民族,特別是日耳曼民族的自我優越感作用,乃至一般我們所熟知的設計史便以其為典範了。

一般而言,所謂的設計史大都以西方為主流,我們熟知的西方史學基礎大致以黑格爾(Hegel,G.W.F.)與溫克爾曼(Winkclelmann)為主。黑格爾在《歷史哲學》中,省次提出歷史有三種,分別為原始的歷史、反省的歷史與哲學的歷史,在黑先生的歷史哲學中,將日耳曼民族史、世界歷史與人類歷史加以結合,彷彿人類以日耳曼民族為主要發展,並風騷於世界舞台上。他並區分藝術的時間與類型為:神權時代(進而)→古典時代(進而)→自我時代的辯證進化類型,同時暗示日耳曼的浪漫主義才是自我時代的標的。只是,歐洲藝術理論的權力是在義大利的文藝復興與法國的巴洛克、洛可可,黑先生的策略則是「避而不談」與「止於至善」。黑格爾的哲學影響重點不在於“時代精神史觀”而是一種隱而不見的“日耳曼史觀”,並且在黑格爾的《美學》與《歷史哲學》中看不到“日耳曼精神萬歲!”幾個字,但是,整整兩部書所論的其實就是:“日耳曼精神萬歲!”這樣的命題罷了。(楊裕富,1997)

四,屬於「我們的」設計史

如果說,蒸氣機是由中國人所發明的,工業革命在中國發生,中國人對於傳統傳統工藝技術產生質疑,認為全國引發一片設計設計省思的聲浪,並以台灣做為設計運動模範省,蔓延至亞洲各地。其他設計相關人員受到中國設計的影響,紛紛前往中國觀摩學習,就像穆特修斯(Hermann Muthesius)一般,前往學習英國住宅設計,返國後大力宣揚英國的工業化成果,因而帶動德國設計界發展,影響到之後奧地利成立OWB、瑞士SWB、1910-1917年瑞典的工藝協會邁向工作聯盟化、英國成立工業設計協會DIA,同時DWB促成德國境內各美術學校先後成立手工藝工作室,並在工藝學校內設立美術教授。若以中國為世界領導設計主流的重鎮,也許是以中國式樣的現代主義及後現代主義領導設計界,台灣勢必會因中國的設計風潮而有所跟進,誰然早期台灣是曾一個被殖民國,但在設計史的發展過程中,也許就能理出一條清楚且合理的脈絡了。

五,當代台灣設計文化

國內設計科系創立設立以來,培養眾多的設計人才,但對於台灣設計史議題發展上,可說是繳白卷。以室內設計師為例,在國外,室內設計師為一專門行業,設計師是極具專業性的,民眾也尊重其專業性,探究其原因,乃為其設計具本土價值性,設計風格乃為自發性的形成,在設計史的脈絡上,可清楚看見一段屬於自我性的歷史脈絡。

在台灣,設計師的專業,往往無法被一般民眾所認同,且這種現象,在南部與北部又有不一樣的差別待遇。一般而言,北部民眾對於「設計師」的專業認同度較高。以空間設計業為例,民眾會以裝潢的眼光加封於設計師身上,甚至是以「繪圖員」與「裝潢師傅」的配合。檢視台灣的設計史發展,不難發現台灣設計文化無條理脈絡可依循,但卻呈現多采多姿的設計風格。主要原因乃為台灣設計師或一般民眾對於設計的誤解,並加以誇張化,一味的模仿,最後往往形成設計的笑話。我們不能說模仿絕對錯誤,他也可以是設計靈感來源及設計風格演變的一部份,但身為一個專業的設計師,肩起對其設計文化歷史負責的任務,這是必然的。

如今,台灣設計界無法走出一條清楚漂亮的道路,責任歸屬,不得而之。

六,開始屬於台灣的設計史

台灣的設計史發展,可由殖民時期說起。基本上,台灣的設計專業,在日據時期就因日人帶回歐洲的設計風格,直接在台灣做實驗性的先鋒,打造日本帝國主義的場域,因而造成近代設計運動中的技術面與人文面都在台灣展開一段演繹;或是說:它其實造就了台灣設計史上的一大進步?台灣光復後,大肆拆除日本神舍,甚至立法強行撤除,直到鄉土文學興起,國人文化資產保存意識抬頭,才漸漸停止驅除日本帝國在台灣記憶的行動。事實上,日本在台灣的建設,道出了台灣建築的發展史,也交代了設計與傳統工匠之間的對話關係,儘管設計風格上並非中國傳統樣式,而是大肆採用折衷主義、裝飾主義、帝冠式等風格,在台灣設計史學的角度上,它值得記上一筆。

若說,台灣的設計發展的確如火如荼的正在展開,筆者也不加以否認。舉出屬於台灣本土的設計理論,恐怕寥寥無幾。隨著後現代風席捲來灣,國人不甚誤解其內涵,以為解構、嘲諷、甚至玩笑式、的設計手法就是後現代,那就大大的錯怪他了,我們只能說,這些手法只能算是其中的一小部分,但大部分的後現代還包括地域性的風俗色彩、強調環境的人性價值、造型或意義的反諷幽默及古典語彙之轉化運用等。

本土性的自發性設計才是我國晉升設計。何謂台灣本土性設計?又台灣設計史學建構何在?令人迷思。

參考網站:

T.S.F.3.

http://home.kimo.com.tw/tsf_1977/index2.htm

參考書目:

1.楊裕富,1997。〈設計、藝術史學與理論〉。田園城市文化,台北。

2.FELICE HODGES,EMMA DENT COAD,ANNE STONE,PENNY SPARKE ,HUGH ALDERSEY-WILLIAMS原著,

李玉龍、張建成譯,1995。〈新設計史〉,六合,台北。

3.Kenneth frampton原著,蔡毓芬譯,1999。〈現代建築史:一部批判性的歷史〉,地景,台北。

| 回首頁 | 回研究作業 |