|

圖一 |

楊裕富設計教學網研究作業

|楊裕富MSA事務所|建築設計後現代|創意思境|創意活力|空間設計概論|後現代設計藝術|設計藝術史學|設計文化基礎|三羊開泰|

課程名稱:專題研討一二 指導教授:楊裕富 研究生:李志仁

台灣閩南式建築木構造之派別與修復探討

壹、前言

歷史文物,是作為人類物質文明發展史的重要載體。從文物的存在空間來看,

可分為不可移動文物(如:古建築、古遺跡)及可移動文物(如:生活用品、藝術

品)。而我國歷史文物在歷史的進程中,可謂歷經滄桑,飽經憂患,許多珍貴文物

毀於天災人禍。可移動的文物,迭經易手,尋覓不易,因此,從不可移動的文物,

如古建築及傳統建築之修復,似可在尋根溯源及保存工作上為歷史的見證。

建築是一種文化史、藝術史及住居生活史,因為建築是人類文明活動的創造物,

可以很忠實地反映人們如何適應當時的環境與審美觀。中國北方雖然常為朝代定都

施政的中心,然因戰亂摧殘,文物更替頻繁,許多建築破毀於一夕之間。而南方有

長江為屏障,戰禍較少,反而易於保存建築的特色。以小區域之地理研究,能為大

區域之研究奠下厚實的基礎,進而一窺中國建築的發展蛻變,則南方建築的研究與

保存,其意義無疑是多方面的。

台灣在漢人渡海開始之前,便有史前及早期原住民之文化,自明末清初鄭成功

入台之後,漢人遂漸增加,也引進了中國南方沿海閩粵一帶之建築文化。雖然中國

南方建築在平面佈局、空間組織皆與黃河流域之建築有明顯的差異,木構造技巧及

裝飾風格亦自成一格,應可視為一獨立的區域,甚至連閩、粵、湘、台,亦可區分

為小區域。但若能以各地之傳統建築(如台灣)作深入研究,再輔以各地民系之文

化背景,便可在此中國建築發展歷程中,了解民族的遷移及文化的整合。則建築作

為時空交織的歷史意義也能得到更真實的呈現。

貳、台灣閩南式建築之派別與特徵

一、來源與分佈

台灣隨著各籍移民登陸與定居招墾,所以在建築風格上也大致反映著移民

來源地的特質,大致可區分如下:

宜蘭:漳州派別

台北盆地:泉州、漳州及少部份安溪派別

新竹:泉州、客家派別

台中:漳州派別

彰化:漳州及客家派別

鹿港:泉州派別

嘉南:泉派、漳派並存

高屏:泉、漳與客家派別交錯

澎湖:泉州派別

不過也有少數特殊者,例如霧峰林家係來自漳州,但光緒年間建造花廳時,

因主人林朝棟與福州之淵源深,故可能聘請福州匠師來台。另外,相傳客家匠

師刻苦耐勞,工資較低廉,故閩南移民亦常聘請粵匠。

二、大木結構的特徵

中國傳統建築以木結構為主,木匠被認為是主要的匠師,他負責整體之規

劃設計及實際執行,有如今天的建築師。因此木匠在中國的建築史上有著重要

的地位,木匠又稱為梓匠,在傳統上又可分為大木匠師與一般匠師。前者主要

的任務是設計及製作建築物樑柱結構體,後者則包括雕花匠、家具匠以及門窗

細節之工匠。

以目前所掌握的台灣閩南式建築調查資料而言,其大木結構以源自泉州、

漳州、潮州、嘉應州為多,另有少數例子源自廣州或福州,台灣並無獨創的派

別,所不同的是台灣普遍有精緻化之傾向,木結構的構件雕刻較為豐富。就大

木結構而言,台灣的棟架及斗栱具有下列幾方面的特色:

(一)棟架主要有「抬樑式」與「穿斗式」,但「抬樑式」常局部顯現「穿

斗式」的作法。

(二)「童柱」或「瓜柱」較長,「二樑」插在「童柱」之腰部,呈H形。

此種作法與中國北方的階段形抬樑式有很大的不同。

(三)每架皆用小月樑,稱為「束仔」,「束仔」一端插入童柱,另一端負起

固定「桁木」之任務。但有些潮汕或客家匠師將「束仔」降一個斗位。

(四)大樑及月樑的斷面喜用圓形,上下鉋平,稱為「板路」。但有些粵東

及客家匠師亦常用矩形斷面樑。

(五)童柱喜用「疊斗」,疊二斗至五斗不等,視高度而定。斗逐層縮小,

疊斗左右可接納「束木」及「束隨」,前後可出栱。

(六)斗有腰,斗底邊緣作「斗底線」,呈小斜邊。

(七)栱身用料較扁,常自柱上伸出,故宋法式稱它為丁頭栱。栱的形式較

彎曲,匠師名之為關刀栱或葫蘆栱。且至後期尤喜用螭龍栱(螭虎),

栱身曲線增多,栱底施離。

(八)斗的形式較多樣化,常用為方形、八角形、桃彎形、六角形、圓形

(碗公斗)等。

(九)不作「昂」。這種斜構件幾乎不用於台灣的大木結構,有些「壽樑」

上的斗栱,稱為「看架」,係以「螭虎栱」作成清宮殿所謂的「溜金

斗栱」。閩、粵兩省之斗栱事實上亦少作「昂」。有昂的實例如泉州

天后宮大殿、泉州文廟大成殿的「假昂」,廣州光孝寺大殿的真昂等。

(十)排樓面作法多在門楣之上,自下至上以「斗抱」、「彎枋」、「一斗三

升」、「連栱」、「連圭坊」、『桁引』等疊構而成,這些構件的關係已

經形成定制,各派匠師作法大同小異。

三、大木結構的構件分析

大木是中國木結構建築中的骨幹,傳統匠師智慧的結晶,台灣各派古建築

之大木作法差異甚大,細部不同,而且力學原理亦略有不同,故可依大木結構

之風格作為判定派別之指標。而台灣的閩南式建築分佈佔地最廣,數量亦最多,

漳派與泉派且呈分庭抗禮之勢,故將漳、泉兩派大木結構之構件列表如下:

| ..................

派別 |

..........................................................

泉州 |

........................................................

漳州 |

| 構件 | ||

| 柱 | 用料較修長 | 用料較粗大,梭柱收分明顯 |

| 樑 | 斷面多用圓形,用料較少 | 斷面使用圓或方形,用料較大 |

| 步口通樑 | 樑頭止於吊筒,外以木雕封套 | 樑頭常伸出吊筒,並雕以龍頭 |

| 束木/月樑 | 月樑作肥身斷面,上凸下凹,有時束木不直接承受桁木 | 月樑常作肥身或平板枋形束木置 於疊斗之上層,直接承受桁木 |

| 瓜筒 | 瓜筒(瓜柱)多呈修長之木瓜形 | 瓜筒多呈圓球之金瓜(南瓜)形 |

| 斗 | 多用挑彎斗、六角斗、八角斗、 圓斗 |

多用簡單之方斗 |

| 栱 | 多用簡潔之葫蘆平栱或關刀栱, 栱身較平直 |

多用造型多變的螭虎栱或草尾栱 栱身呈彎曲形 |

| 雞舌栱 | 用料較大,栱頭倒勾 | 常省略雞舌栱,直接以半圓槽之 斗承受桁 |

| 棟架 | 坡度較緩,桁木間距較大,架數 較少 |

架數較多且坡度陡,有如穿斗式 屋架,喜作假四垂 |

參、傳統建築遭受破壞的因素探討

台灣的傳統建築大致可溯至明、清兩代所建造,但是因為本省為海島型氣候,

氣候潮濕,再加上颱風及地震等因素,傳統木構造建築容易損害腐爛;而同時隨著

歷史演變及都市發展的影響,更加速傳統建築受到嚴重的損壞,而這些因素大致可

區分為自然因素及人為因素兩大類:

一、自然因素

(一)連續性因素:

1.光:依波長,可分為紫外線,可見光線及紅外線。如紫外線可使色

彩褪色,紅外線則能使物品溫度上升,表面乾燥而產生裂縫。

2.溫度:一般溫度以20°C為標準,偏高或過低的溫度,及急遽的溫

度變化,都會造成古蹟的材質破壞與變形。台灣每年4月至

11月的平均氣溫皆超過20°C,對於古蹟之保存有某種程

度之影響。

3.濕度:相對濕度超過60﹪,油漆植物性染料極易褪色,溫濕度急速

變化,不同材質的漲縮會造成變形。

4.蟲害:對木構造建築物造成破壞的蟲類很多,以台灣而言,白蟻及

天牛可說是造成蝕害之昆蟲。

5.菌害:破壞的菌類最主要的是腐朽菌和黴菌,因此木構造的椽條,

榫頭接合處常可發現這類的腐朽現象。

6.大氣污染:都市大氣中因燃燒產生的硫化物、氧化物,汽機車排放

之廢氣、工廠之粉塵,均會造成古蹟的損害。

(二)偶發性因素:

1.地震:遭受地震所產生之位移,脫離及損壞。

2.暴風雨:台灣多颱風和豪雨,以每年6∼9月間的侵襲,對傳統建

築造成極大的損害。

3.火災:傳統木構造建築,對於防火的要求特別高,一但發生火災,

極易造成嚴重的燒毀。

二、人為因素

(一)戰爭炮火:如抗日戰爭。

(二)住戶自行拆除改建:因都市計劃,拆除部份古蹟。

(三)修護人才技術觀念欠缺:如以不符之材料更換原建材。

(四)不重視維護:如遊客隨意刻字。

(五)其它:如遭竊及無知地破壞。

肆、傳統建築木構造的修復探討

一、修復的類型

傳統建築根據其建築材料、年代、結構、損害程度、保存目的和保存後用

途不同而有不同的維護方式,茲區分為兩大類:

(一)全部修復方式:

主要是考慮歷史因素,在不改變歷史建築之形貌及機能下,將建築物

全部修復,其修復原則如下:

1.重建:以原建築舊有之材料、做法,就原地重新建造,或是由於社

會經濟及其他因素影響使用原有建築基地必須變更用途,於

是將原建築全部解體拆除,就原有材料另外覓地重建。

2.復原:將建築物非某一特定時期的作法拆除,代之以早期之作法,

以期正確恢復建築物在某特定時期的外貌、細部和環境。

(二)部份修復方式:

主要是考慮社會及經濟因素,只維護歷史建物某部份,其餘部份可變

更其原有形貌或機能以適應新的需要,其修復原則如下:

1.歷史建築再利用:考慮社會和經濟因素,必須賦予建築新的社會使

命,除保留整棟建築原有外貌下,內部則增加新

的機能使用。

2.部份保存:歷史建築的重要性不是很高,完全復原相對價值並不如

保存部份現況,在考慮經濟、社會因素之下,只保存某

部份建物。

3.立面保存:歷史建築原有機能已無法適合新的機能要求,在顧及街

道外部景觀之連續和歷史都市景觀之原則下,可僅保留

臨街的立面。

二、修復前的調查方法

在進行調查工作時,除了一般資料收集及測繪記錄外,結構材、雕刻、彩

繪等破壞現象之調查,可依下列方法進行:

(一)觀察法:這是最常用也最簡易的方法,我們可將部材編號表格與實體

逐一比照,將各部材的基本資料予以記錄,此外建築物大規

模的破壞,諸如外牆傾斜、尾瓦破損或蟲蛀腐朽都可藉觀察

法得知。

(二)毃打法:調查時若干部材在外觀上無法判斷其破壞程度,則需以毃打

法作進一步的鑑定,主要由有經驗的匠師持木槌毃打木頭,

由回聲以判斷內部損壞情況。

(三)聽筒法:這種方法主要在判斷白蟻及天牛對木材的破壞,用一般診療

用之聽筒,藉著聽筒的放大作用,判斷隱藏在木料內部的白

蟻位置及木料破壞到何種程度。

(四)儀器法:木料及雕刻上之彩繪、油漆因多次油漆或因年久油漆剝落,

表面觀察很難找出原來色澤,這時就必須以特殊方法、特殊

儀器找出殘留或深入木料內層的原來色彩,以作為修復之參

考。

三、木構造的破壞現象及修復等級

傳統木構造建築的木構件依受力不同,大致可分成結構材如裝修材兩種:

結構材主要有柱、通、枋、瓜筒、束仔、斗、栱、雞舌、岔角、吊角、檁、桷

等主要構件,裝修材則以門、窗、小木雕刻等。而這些木料的破壞現象,依其

損害程度可歸納為三類:

(一)污損:木材整體仍然完好,內部亦無腐朽,僅表面有磨損痕跡或表面

受到污染,彩繪剝落,只須清除表面之污染物,受到污染部份

即可恢復原狀。

(二)損傷:木材受到外力而產生裂縫,或內部為蟲類、菌類侵蝕,木材已

受到某種程度的損傷而無法恢復原狀,必須將木材損傷部份削

去。此種損傷不易恢復,須以填縫材修補才能恢復原狀。

(三)毀壞:木材斷裂、變形或內部為蟲蟻吞蝕殆盡,已無法恢復原有性能

或狀態。

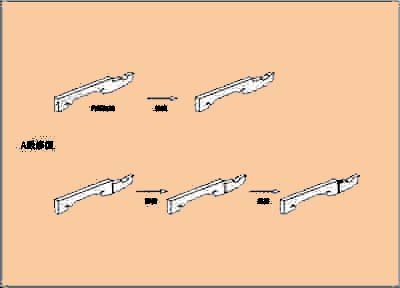

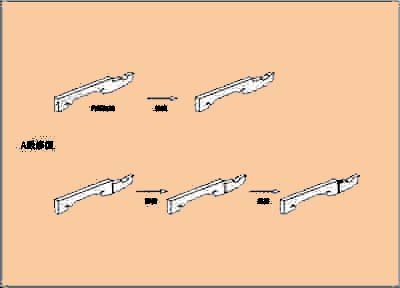

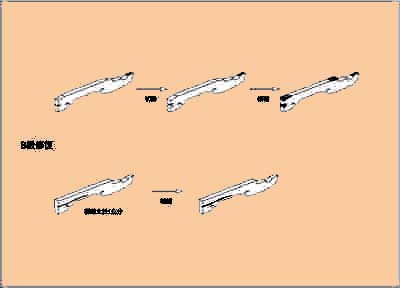

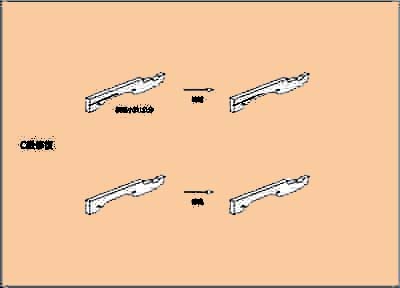

而依損害程度之不同,則修復等級亦可區分為三級,茲以圖解方式簡述

如下:

|

圖一 |

圖一

|

圖二 |

圖二

|

圖三 |

圖三

四、木構件的修補材料與方式

(一)修補的材料:

由於材料有其一定的使用年限,加上原有材料遺失或嚴重損壞已無法

修補,故須尋求材料之來源,大致可分為下列3級:

1.舊材轉用:以建築物內較不重要部位之建材補充於明顯重要之部份。

2.尋求新材料:依古法重新製作材料或尋找和原材料相同、相近之材

料。

3.人工合成材料:以涵浸用、填縫用及表面塗刷用之合成樹脂來進行

修補。

(二)修補的方式:

依木構件之不同,故修補之方式亦可分為下列2類:

1.結構材之修補:除了恢復原有形貌外,更須回復其強度以確保結

構上的安全,目前以配合人工合成材料發展出

W-E-R工法(Wood epoxy reinforcement)。

W-E-R系統主要原理是利用epoxy的膠合力量

把原材和補強件緊密的結合在一起,其施工步驟

如下:

(1)確定施工修補的位置。

(2)以圓鋸鋸出導溝。

(3)進一步把缺口定位並清除雜物。

(4)先倒入約1/3∼1/2epoxy。

(5)置入補強件。

(6)將其餘空隙以epoxy填滿,放置等epoxy

乾即可。

2.裝修材的修補:裝修材修補除了以與原缺損部份大小相同之木料修

補外,亦可用合成樹脂修補,其作業程序為:

(1)涵浸強化處置:讓樹脂浸透木材內部後,使木

材硬化。

(2)塑造處置:待強化後,施以加工及塑形。

(3)粉飾處置:塑形後再以雕刻刀等工具刻出紋理

質感。

伍、結論

台灣傳統建築雖是我國建築中的一種地方性形式,但也是台灣先民篳路籃縷,

開疆拓土,在艱困中求生存,建立新風格的具體物證。

傳統建築的保存雖有助於(1)增進歷史意識、(2)保存文化環境、(3)溯源尋根

之意義、(4)觀光、經濟的價值。 但若能以中國文化與哲學為經,以中國人生活的

經驗為緯,交織而成的觀照面來體驗台灣傳統建築,其正面的意義則是更加肯定的。

過。

| 回研究作業 | 回設計書評 |