|

一、研究動機

空間的演變有其自己的內在性、地域性,隨著社會地景的快速變遷,對於地域性的特質反應卻無形的在蝕落之中,『地方』是造就也指出人們對於『歸屬感』的關鍵,我們的生活並非只是壓縮在一矩陣的地圖網格上,在網格的背後還潛在著許多超越區位的關係,地方或空間中的節點能夠成為人群與社區間長期的共同經驗記憶的支柱,是空間『歷時』所累積後漸漸的轉變為人群所凝聚的記憶。假使這種地方聯繫凝聚人群的特殊性空間真的逐漸瓦解,我們的生活也將逐漸的消散。

這些地方的空間特質,可以利用圖形理論的觀點建構一套對空間認知與邏輯描述的方式,將地方的集體記憶與空間語法藉由導入電腦的方法與觀念,以地方、人群間的互動關係所形成的空間『所在地』之連接作為本文論述的主要研究。

本文主要是以文化人類學的觀點與科學性研究,藉著對於空間的形式與空間的架構分析與瞭解,竟而描述空間邏輯性的存在。現今政府正大利的提倡鄉村的社區總體營造;然而,對於空間的營造法則經常以都市計畫的大尺度的觀點來臨架在地性的空間邏輯,這隊於在地的空間邏輯關係是有這相當大的佈局差異。

二、方法與理論

過去對於電腦的應用僅止於將其運用在表現建築空間的工具,現今電腦的應用層級已從模擬設計原理與從事設計思考,進而被用來探討件建築設計中所保含思考性的問題。(劉育東1994)

運用運算的觀點來作為詮釋空間的關連性也許在觀念上與過去對於詮釋空間關係的觀念有著不同的出發點,當今許多設計界的學者,已經運用設計運算的觀念來處理設計這件事情,其主要研究的目的性在於利用數理的方式,如:人工智慧(AI artificial intelligence)、專家系統(ES expert system )、形狀文法(shape grammar)、類神經網路(neural network)、空間語法(space syntax)、邏輯與正規語言(formal language)、知識庫管理(knowledge base system)等觀念,將設計世界中的內部邏輯關係給描述出來,而目前有較具體應用在實體空間的有形狀文法(shape grammar)對於風格形式的分析研究;命題式邏輯的符號演算;空間語法(space syntax)對於空間元素的分類說明,其主要在運用空間中的基本單元因子的變化作為探討的課題。本文則以圖形理論(graph theory)的觀點,試圖說明圖論運用在描述地方空間的結構特質。

1.圖形理論(graph theory)

圖論﹝Graph Theory﹞是數學的一個分支圖形理論又稱作為『拓樸學』(topology)。以圖為研究對象。圖論中的圖是由若干給定的點及連接兩點的線所構成的圖形,其要點在探討由『點』及『線』所構成的結構(任何一條線,兩邊 一定有點且為不同點,線亦不能重複)。研究的重點在於點與線的結構(連結)的關連性,這種圖形通常用來描述某些事物之間的某種特定關係,用點代表事物,用連接兩點的線表示相應兩個事物間具有這種關係。

圖論本身是應用數學的一部份,因此,歷史上圖論曾經被好多位數學家各自獨立地建立過。關於圖論的文字記載最早出現在歐拉1736年的論著中,他所考慮的原始問題有很強的實際背景。

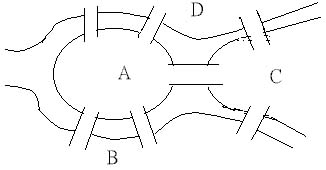

圖論起源於著名的柯尼斯堡七橋問題。在柯尼斯堡的普萊格爾河上有七座橋將河中的島及島與河岸聯結起來,如下圖所示,A、B、C,

|

| 圖(1) |

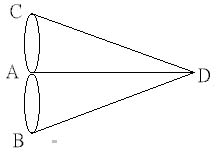

問題是要從這四塊陸地中任何一塊開始,通過每一座橋正好一次,再回到起點。然而無數次的嘗試都沒有成功。歐拉在1736年解決了這個問題,他用抽象分析法將這個問題化為第一個圖論問題:即把每一塊陸地用一個點來代替,將每一座橋用聯接相應的兩個點的一條線來代替,從而相當於得到一個「圖」(如下圖)。歐拉証明了這個問題沒有解,並且推廣了這個問題,給出了對於一個給定的圖可以某種方式走遍的判定法則。這項工作使歐拉成為圖論﹝及拓扑學﹞的創始人。

|

| 圖(2) |

1859年,英國數學家哈密頓發明了一種遊戲:用一個規則的實心十二面體,它的20個頂點標出世界著名的20個城市,要求遊戲者找一條沿著各邊通過每個頂點剛好一次的閉回路,即「繞行世界」。用圖論的語言來說,遊戲的目的是在十二面體的圖中找出一個生成圈。這個問題後來就叫做哈密頓問題。由於運籌學、計算機科學和編碼理論中的很多問題都可以化為哈密頓問題,從而引起廣泛的注意和研究。

在圖論的歷史中,還有一個最著名的問題──四色猜想。這個猜想說,在一個平面或球面上的任何地圖能夠只用四種顏色來著色,使得沒有兩個相鄰的國家有相同的顏色。每個國家必須由一個單連通域構成,而兩個國家相鄰是指它們有一段公共的邊界,而不僅僅只有一個公共點。四色猜想有一段有趣的歷史。每個地圖可以導出一個圖,其中國家都是點,當相應的兩個國家相鄰時這兩個點用一條線來連接。所以四色猜想是圖論中的一個問題。它對圖的著色理論、平面圖理論、代數拓扑圖論等分支的發展起到推動作用。

圖論的廣泛應用,促進了它自身的發展。20世紀40-60年代,擬陣理論、超圖理論、極圖理論,以及代數圖論、拓扑圖論等都有很大的發展。

本研究在於試圖將圖論與Lynch 在A good city form一書中所提出的 可視性 可及性 涵構性 宰制性 深度性等空間關係的觀點結合,並以圖論的方式呈現。

2.空間語法(space syntex)

空間語法理論的提出要點在於對建築與都市分析及設計,透過對空間量化的計量方式,觀察研究人群與空間互動間構成的連接關係,藉由這樣的分析來對設計上的需求作初步的評估與探討。

其實在地理學家的觀點當中,研究地方的內在性與外在性之間的關係,並非僅從點一的實體物的角度來出發,這之間還牽涉到經驗的關係與在地性的特殊文化特質,在設計規劃的角度將地方視作為為觀察的客體,目的在從宏觀認知心理學(cognitive science)與社會學的考量因素來更深刻的描述人群對於環境空間的感受能力。

一般過去我們都只注重在對空間機合關係連接的構成思考,可是空間型態的分析卻不只如此,其內部包含可以分為表層結構與深層結構分析兩者,前者為我們實體世界肉眼所能感受到的如,空間中的牆、柱、窗、門等建構空間實體的基礎元素的排列組合,後者所指的是存在於表層結構之背後有其組織的邏輯特性,空間語法著重於後者的研究。

三、結構圖定義論說

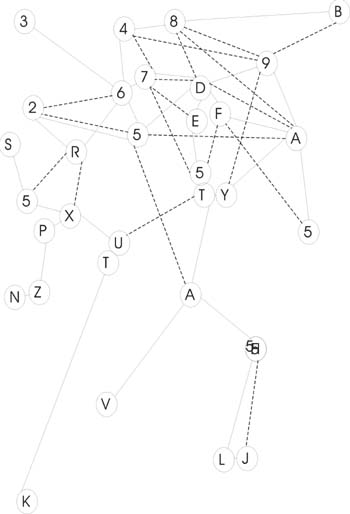

空間結構的組織關係,能夠表達空間的使用關係與人群在互動間的活動方式,透過空間結構圖更可以用數學的分析方法來瞭解與比較個個空間的結構特性,也更可以回歸到建築的平面上來做實質的空間組構與人群與空間互動的行為分析,在圖3中,本文試圖論述在圖形理論上我們如何來瞭解空間的領域性、地方界線,其實在現實的生活當中我們對於所在的生活地方有著隱於其背後的關係,可惜的是在現今我們對所在的場所卻因疏離感的加深,失去了對於邊界、可控制領域與地方認同感的削弱。這種空間歸屬感的喪失是在於我們對邊界領域感的模糊。以下本文以宰制性 、可視性 、可及性、 涵構性 、 深度性 幾項次來做一論述。

實線代表--可及性

|

| 圖(3) 虛線代表--可視性 |

1.宰制性 :

其指的是節點的連結關係度月高者,其宰制空間連接關係的程度就越高,相對的公共性就越高。

論說:D點本身在利理位置上的宰制性相對於6這一點的宰制性就較高,當然這還需要對於空間區塊的區分才能夠較準確的判准。

2.可視性:

指的是視覺上的可看見,但卻不是直接可及的其主要在於重非主要之入口進入的空間形式必須要能夠讓人群能夠可視到,例如在地方上較高的至空點上可以看見別地方的空間。

論說:G=(N,L) G= 圖形理論 , N=代表點(node)的集合 , L =代表線(line)的集合

若要從4看到D點則其描述可為:

G=(N,L) N={ 4 . 6 . 7. D } L ={ ( 4.6 ) . ( 6.7 ) . ( 7.D ) }

3.涵構性:

指的是在節點上要通達一節點必需要經過其他另一個結點才可到達,而此節點就涵有包括另一節點的功能,即含括性。

論說:R點本身若要到K點這之間必需要經過X、L、T等三個點才能到達K 點而在這路徑上L點為連接這兩個點最近的點,因此 K涵構的面域也就相對提高。

4.可及性:

指的是行為模式能夠直接的進入空間之中,為主要連接的出入口。

論說:G=(N,L) G= 圖形理論 , N=代表點(node)的集合 , L =代表線(line)的集合

若要從4到A點則其描述可為:

G=(N,L) N={ 4 . 7 . 6 . 5 . A } L ={ ( 4.7 ) . ( 7.6 ) . ( 6.5 ) . ( 5. A) }

5.深度性:

在路徑選擇上,若要到某一節點上時其歷經的空間節點越多表示其空間的深度性越高,此性質同時也代表這此空間是隸屬於叫隱匿性的地區。

論說:如以D點為圖形的中心要到達B、I、N等三個點其比較之下所要走的深度如果越高其相對深度也就越高,此種圖形主要在表示,此node 的邊緣性與公共性越低。

四、結語

圖形理論基本上為數學領域所發明出的理論,本文運用其來解釋說明空間關係的邏輯,其原因為圖論本身即為結構性圖形,在閱讀豐富交織的空間意義上不論從虛空間或實空間之角度出發,一個地方空間的累聚,並不易從表層上看出其層級,但從圖形之中我們可以看出空間的層級,此外還能夠閱讀到網絡空間相較於過去人們思考慣用的線性空間,圖形理論在了解空間領域性、自明性與聚落空間上也來的較強些。

然而,圖形理論本身在描述上就有可能陷入化約謀些因子的危機,尤其若要更完整的將圖行理論完全的呈現一聚落空間的完整性還必須考慮到相當多的現實因子,如:道路計畫、政治經濟問題、文化等等,叫無法簡單化約為幾條規則就可完全說明的式子。

參考文獻:

1. 劉育東 1999 設計思考 建築情報

2. 林峰田 電腦輔助空間規劃設計理論

http://www.bp.ntu.edu.tw/WebUsers/ftlin/course/CAAD/cad.htm

3. 陳坤宏 1994 空間結構-方法論與計畫 明文書局

4. 楊裕富 1998 空間設計概論與設計方法 田園城市

|