|

|

|

|

|

|

|

|

|零壹成員|部落格化|數位建築|城鄉建築|作品建築|推薦留言|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 數位建築BY溫仁正 | ||

|

||

|

1.前言

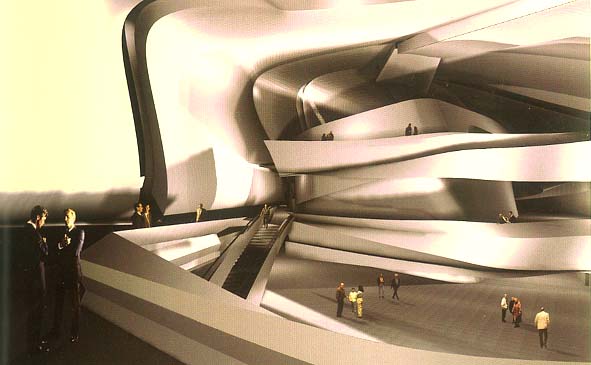

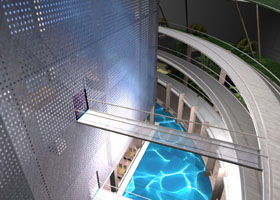

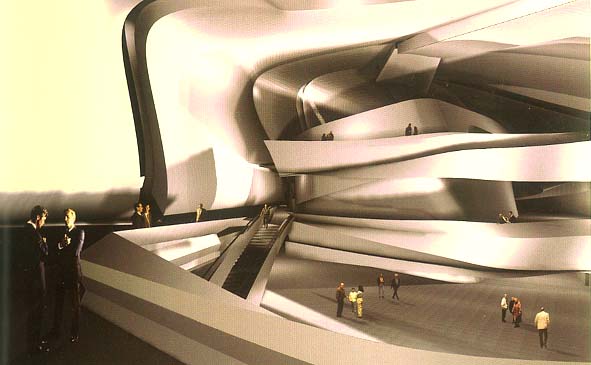

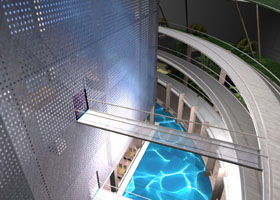

台灣早期的設計產業為使用人工徒手繪製,而在國外早於 1963 年電腦就已具備電腦繪圖能力,也把電腦在人工智慧的發展應用到建築設計思考中用建築設計。 台灣一直到了 80 年代或者至 90 年代才把代表建築這一行業的符號是丁字尺三角板改變,現今事務所亦或者是學生大家都用電腦繪圖,繪製平立面亦或者是 3D 透視動畫等,但這些是否在設計的過程中有利用電腦來思考設計?我想是一個在台灣使用電腦繪圖一個很大的問題點。 2.數位建築定義及與傳統建築有何不同? 「數位建築」( Digital Architecture )相對於傳統建築,以最基本的分類而言就是使用電腦或數位化來輔助其設計與製造。 傳統建築與數位建築除了空間上面的發展不同外,更有其一個發展重點,就是在思考設計的發展過程上面;傳統建築可能就類似於在學生時期在建築系所學的設計步驟,從概念發展等一直到平面、模型的操作至最終的完成品,設計的思考與過程皆與手跟腦有直接性的關聯性,數位建築的可能性便廣的多,可以將從前傳統建築不可能利用到的想法進行的電腦的轉換;例:如生物(如 DNA 原理與衍生)、數學(如微積分、碎形)、電腦(如虛擬實境、人工智慧、與基因演算法)、媒體(如互動式媒體)、電影(如動畫技術)、哲學(摺疊理論)、 3D 與雷射、真空成形等,這一些想法都可以在遠東數位建築獎的獲獎作品上面看出其設計人員的心思。 因此在數位建築的定義上面;在建築設計的過程中有關於 CONCEPT 、設計發展、細部設計、施工過程等,亦或者在機能、形式、量體、空間或建築理念上有關鍵性的成果的建築,均可廣義的視為「數位建築」。 大致上來說就是指在設計的創造過程中,有利用到電腦做為一個突破性的發展,例如:造型像 Frank Gehry在外型與材質上面的突破,都可以說是數位建築。但我認為廣義的數位建築的範圍還是過大,對 Frank Gehry而言電腦的數位媒材只是表現他的設計手法之一而已,而不是當做設計初期即開始思考的一環。 3.數位建築發展的可能性 以交大劉育東教授所主導的遠東數位建築獎 FEIDAD Award 的自 1999 年來的歷屆競圖來看,數位建築主要可以分為以下四種發展的驅勢,不單單只是目前我們在世界上所看到 Frank Gehry 與 Peter Eisenman 等建築大師所蓋出的建築作品是屬於形式的演化。 形體空間的解放: 例如在一個傳統的地區亦或者擁有複雜條件的都市空間,設計透過新的電腦製造技術結合鈦合金、碳纖維等新材質的運用,讓人們對於建築空間有新的體驗。 空間概念的演變: 例如在台灣某一地區透過一種特殊設計的空間薄膜,控制空間內的溫度濕度,並且可以因應不同的地理風貌,充氣成不同的形狀。經由數位模擬、溫度檢測與日光分析,讓系統可適應各地的特殊環境,此種方式說不定可以讓之前在台灣無法生存之動植物再現。 人工智慧設計: 透過人工智慧與人產生互動,利用數位化的介面,讓僵硬無生命的建築與人產生互性。 例如在路邊的公共藝術 ,人們可以帶者自己的I POD進行連接,下載者屬於自己的音樂 。 實體虛擬共構: 室內與室外實體虛擬之連接共構,例如某人在室內使用某樣物品,在建築的外觀上面有一道撥放的牆面,可以將其使用的物品廣告化,吸引人們的購買慾望。 參考資料: 數位建築的浮現,劉育東,胡氏圖書出版 從數位建築談數位性,劉育東, 2001 年 3 月建築雜誌 數位建築多樣性 2003 年遠東國際數位建築設計獎,劉育東,田園城市文化事業有限公司

|

||

| 部落格介紹:馬知黃在MSN。馬知黃在無名。馬知黃在XUITE。馬在樂多。 | ||

推薦|零壹試點|林揖世在新浪|林揖世在GOL|林揖世在Xuite|馬知黃在樂多|馬知黃在無名|馬知黃在Xuite|馬知黃在中|建築傳統工匠報|