明日建築思潮~談論數位建築造型的發展潮流BY吳星磊

導論

建築這門領域是屬於「空間與形體的創作」。現今的趨勢是利用數位化電腦,不僅能快速立體成型所有的建築設計,也節省所有昔日可能應反覆實驗所花費的時間、金錢與精力。簡單的說,數位設計建立了一套融合數位科技,讓所有造型都成為可能的思考方式。而對於建築師來說,利用數位設計能讓心中想法更充實的呈現。

利用這套方法能高度的呈現建築師的想法,設計者就更能追尋自身的理想與理念,觀賞者更能了解設計者想傳達的觀念,數位建築發展至今可說是到達「成熟」的階段,但接下來更應該思考,到底我們還能利用數位,為建築領域、為這個世界做些什麼?

本次作業將以第二次作業(形體與線條的自由─淺談數位建築)所談論到的關於明日的數位建築思潮作為延續,持續探討數位建築發起與後續發展。

一 數位思潮之前的繪圖

理論家維楚維亞斯所著《建築十書》中被認為已能利用基準線來表現建築實體、架構的一些比例關係,已經將平面圖、立面圖、剖面圖等運用發揮的淋漓盡致。但是有可能在當時某些建築家有豐富的創作理念在腦中運轉,但僅靠二度空間的呈現媒材,不見得能夠完整的呈現出來。

文藝復興時期,除了更精進的發揮圖面的空間表達能力之外,在許多論述中提到必須要將平面圖、立面圖或剖面圖上下對齊,以利空間的理解,更重要的是再搭配剖圖和透視的混合形式更具效果。從這時期所建立的空間表達觀念更沿用至今,到現在仍影響了空間的表達方式。

19世紀時,開始流行利用生物學引證支持當時的建築風格,在當時,「有機體」是指植物類的機能,是屬於「對稱的」有機,就像是植物葉脈總是對稱生長一樣,許多建築物在平面、立面基本上是十分規律的,這種規律性與幾何性大部分來自當時建築師所學之美感的要求。

二 數位建築前的數位掙扎

上述所說的建築表現限制在20世紀被少數的建築師打破了,例如高第和柯比意。

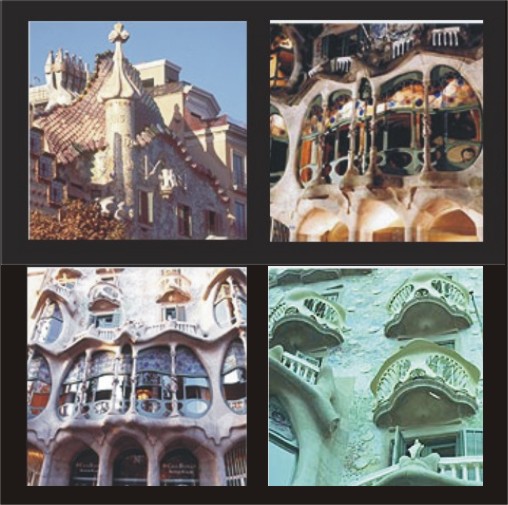

高第眾所皆知的是他擁有的藝術天份和獨特的空間概念,利用非幾何的元素和表現手法,建築上稱之為「有機的(organic)建築」。在當時,創造者過人的空間想像力是讓建築成功的大條件,另外我們可以想像,像這種內部空間變化極大的建築物,光靠傳統的圖面表示已經起不了太大的作用了。

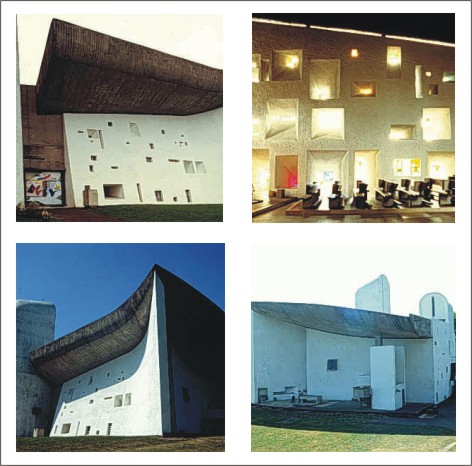

另外像柯比意的廊香教堂,如果只透過一般圖面絕對無法想像出建築物在實際環境中所表達出的造型和戲劇化的室內空間。

在當時如果建築師想要創造出這些獨特的空間,主要是創造者要擁有豐富的幻覺(illusion)、空間知覺(spatial sensory)、空間處裡能力(spatial processing capacity)(劉育東,2001),這種手法在當時只是偶然的出現,無法構成一種大家認同的設計手法和建築形式。但在數位媒體發達的現在,幻覺、空間知覺與空間處理能力已成為專業的數位軟體所具備的基礎能力,建築發展到此,就已經不再是〝工程〞,而更趨於〝藝術〞。

|

|

| 圖一 高第,巴特羅之家 |

|

|

|

| 圖二 科比意,廊香教堂 |

|

三 數位建築的造型發展

現在的建築設計者已經可以在勾勒出一個大概的草圖之後,利用技術將造型用模型表達出來,等模型初具規模後,使用三度空間數位器將它輸入電腦,就成為數位檔的電腦模型。可以利用電腦模擬空間、結構的分析;室內、細部、光線的掌握等等,之後再用電腦模型轉換成各種二度空間所需的空間圖集,就算是買塊面板都有不同造型、不同曲率,類似這種問題都能輕易的解決。

所以說空間概念可以是天馬行空的、可以是充滿敘事語彙的,都可以透過電腦數位將概念完整的表達出來。

既然數位化已經這麼完善,但後現代的數位建築造型仍然有它發展趨勢和潮流走向,以下就筆者所觀察的現況,做分類說明:

1雕塑性的建築

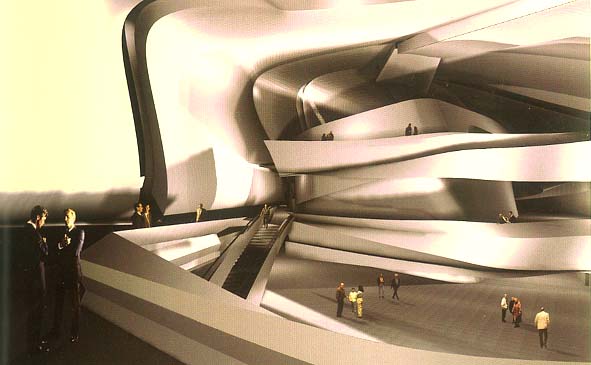

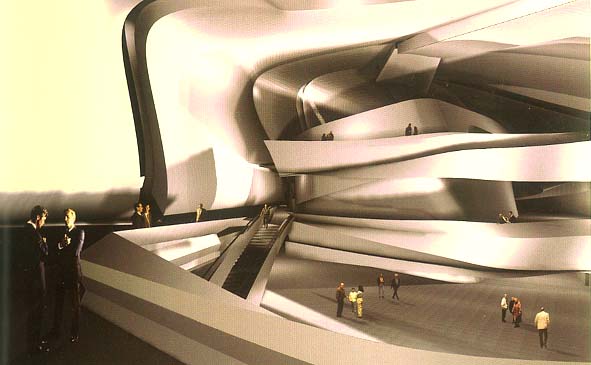

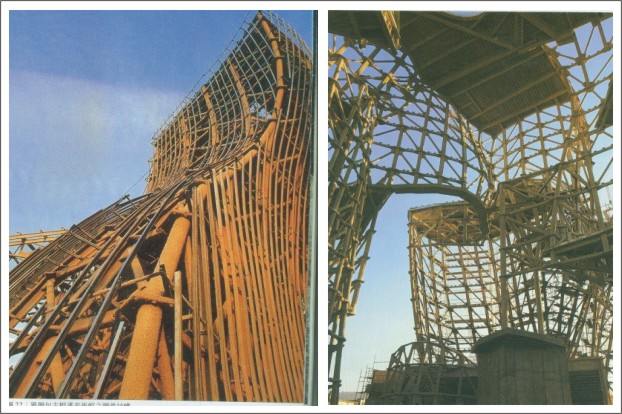

將數位的電腦媒材融入建築創作的思考過程中,長久以來人類建築創作時所受的侷限已不存在,我們可以期待明日的建築會趨向純藝術性與非線性的表現,建築雖然是藝術類的一環節,但是以往都無法像純藝術一樣自由的創作與揮灑,所以數位建築在造形的變化,促成了形體與線條的自由。建築的外觀和內部都可以透過數位設計,發展出一個作品對未來建築的啟發性與示範性。

|

| 圖三 畢爾包古根漢博物館的鋼骨結構,結構已不是傳統的樣式,已經利用數位運算達成建築設計者的想法 |

|

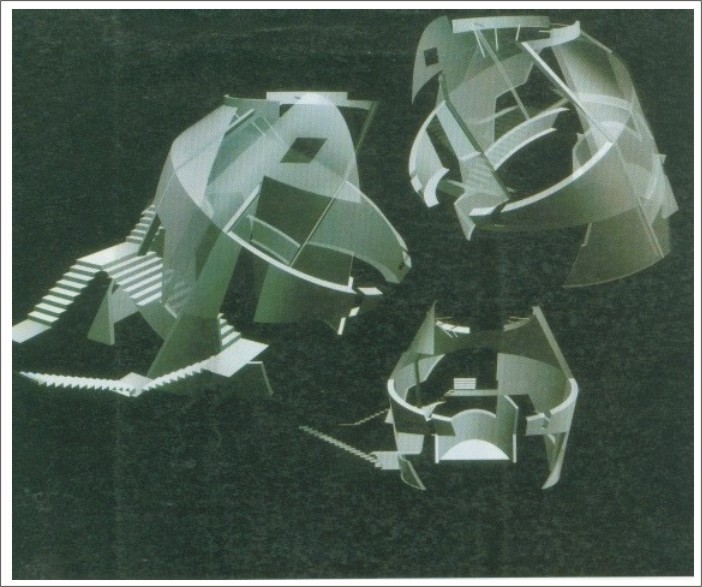

| 圖四 庫佛工業區廠房模擬圖 |

圖五 柏林猶太博物館

2外觀的敘述性:

現在利用數位軟體操控建築外觀,就如同用顏料在紙上作畫一樣簡單,並且就像是直接和觀眾面對面的,像講故事一樣傳達想法。

文學家用筆寫下故事,說書者用口舌傳達故事,建築家也可利用特殊建築型體來說故事,透過建築物特殊獨有的外觀造型,每棟建築所要傳達給觀賞者的意義有都有所不同,所以無論是設計者或觀賞者的角度來看建築物,都會隨著時間的不同、大環境的改變、或是四季變換時後等等許多外在因素,進而都會影響到人們對於建築物的想法,所以透過獨特的建築物,讓建築師或是設計者能夠直接表現在建築物外觀造形上,直接傳達出設計者的構想與理念,所以建築物的設計不僅是要考量到機能與空間使用,更要能夠引起更多觀賞者的興趣,進入建築物說故事的世界中,因而產生更多人與建築的共鳴。

|

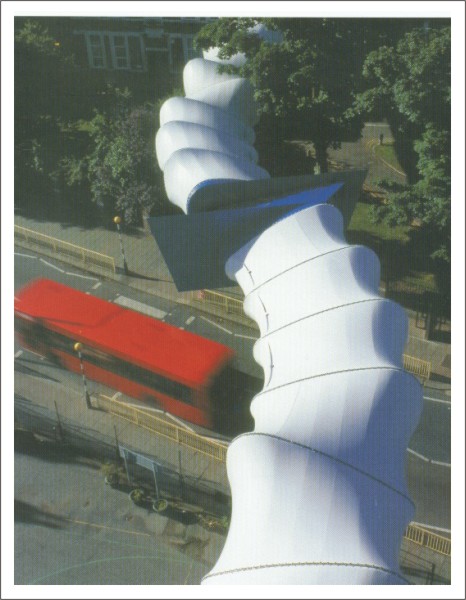

圖六 英國倫敦,一座像蟲的橋 圖七 在跳舞的房子

|

|

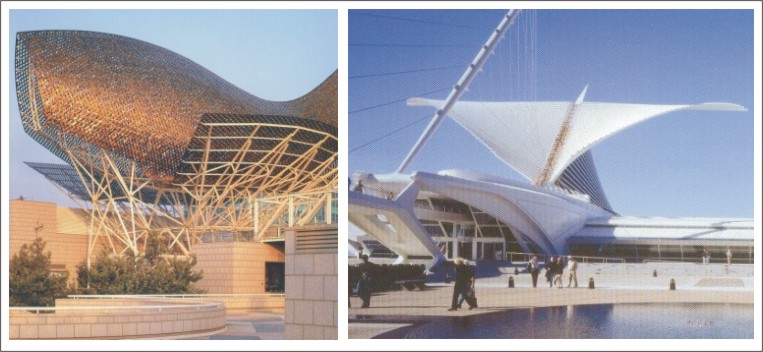

| 圖八 法蘭克、蓋瑞著名擁有魚雕塑的奧運村 圖九 美國的密爾沃基藝術博物館,擁有像鳥類翅膀的外觀 |

3持續的「有機」:

大多數人對於「有機建築」的觀念,都認為這個辭彙是後現代建築的專屬用語,但是其實在1750年代有機建築的觀念就已被接受,就像其他眾多曾經影響現代建築的觀念一樣,有機建築的概念也影響現代建築、後現代建築,甚至是現今的數位建築。

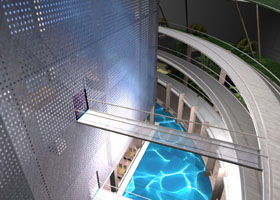

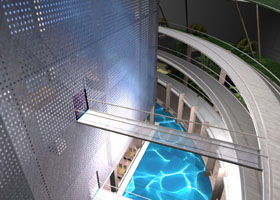

萊特曾說:「有機建築指得是,經過人類思考過濾後,對大自然法則的「重新詮釋」,所以有機建築是建造出比自然本身更符合自然的建築,而並非模仿自然。在數位建築蓬勃發達的時代,更開始要去思考如何讓建築與自然永續共存,配合氣候與環境,即是建築體恤地球物資耗用最簡便的方式,就有機的概念看來,建築應該更重視環境與建築體的關係,關心環境與室內之間能否產生友善的互動,讓建築和室內都像有生命一樣充滿活力。

而運用數位技術能有效的讓建築師、工程師、營造商創造出可減少日常運作能源消耗、使用可更新材料、循自然方式解決內部通風與採光的建築物。不僅在新建築上可以運用,也可以翻修現有建築,使之更符合環保,更趨向綠建築。

同時,建築體也會在上述機能進駐下,發展出更有趣的有機造型建築物。

|

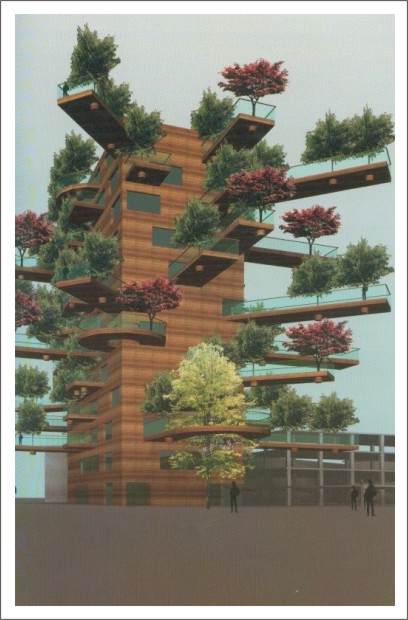

| 圖十 荷蘭一個高層建築的模擬圖,顯示出陽台花園與水池間的關係 |

|

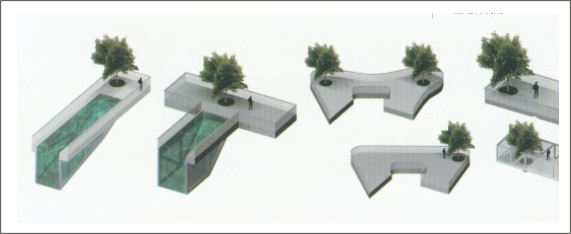

| 圖十一 用3D電腦合成的有機建築物 |

結論

數位時代的建築指的不只是運用數位媒材而建起的建築,它更應該是結合數位經驗、數位學習、數位思考等等。現在我們看到的數位化建築,絕對不是數位時代的高峰作品,『只是宣告前一個時代結束的指標罷了。』(彼得、艾森曼,2001),往後在完全電腦化的時代一定有更突破現在的設計思維所創作出的建築作品。

數位化的建築彼此都可視為一個自由的個體,有趣的是,當城市中陸陸續續出現各個建築個體之後,我們的城市風貌將會如何的驚人改變?而到那時我們所看到的「環境」已不只是天然景色,而是這些數位建築互相影響成為的風景。

參考書目:

劉育東(2007),《數位建築與東方實驗》,台北:天下文化書坊。

楊裕富(2000),《空間設計概論與設計方法》,台北:田園城市,二版。

David Gissen編,呂亦欣譯(2005),《邁向二十一世紀的永續建築》台北:木馬文化。

Hugh Aldersey-Williams(2004),《當代仿生建築》,中國大連:大連理工大學出版社。

Peter Collins著,英若聰譯(2003),《現代建築設計思想的演變》,北京:中國建築工業出版社。

|