|

|

|

|

|

|

|

|

|零壹成員|部落格化|數位建築|城鄉建築|作品建築|推薦留言|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 從彼得艾森曼的數位設計看解構主義 A Study of Deconstructivism from Peter Eisenman's Digital Design 許嘉惠 **楊裕富 *雲林科技大學空間設計研究所 研究生 **雲林科技大學空間設計研究所 副教授 摘要 電腦輔助設計為我們的空間設計注入不同的刺激,對於未來面臨的設計市場是一個值得我們探究的領域,因此希望藉由本文對彼得艾森曼數位設計的研究,了解不同的設計價值觀,並在空間設計上有不同的體悟。 早期彼得艾森曼是70年代有名的「紐約五人組」中的一員。當時有5位猶太裔的青年建築師,不約而同的都投身在探討純粹的建築形式課題上。其中包含一直專注在表達建築的抽象意念的理查.邁爾;而艾森曼則希望能以實體的建築呈現抽象的建築理念。 在艾森曼的建築思想上,主要以解構主義為主,影響其對建築空間和形式突破傳統的概念。本文主要欲探討解構主義對他的影響及其反應在建築的想法。 關鍵詞:數位設計、解構主義 ABSTRACT Due to the various cultural impacts caused by WTO, computer-assisted designs have been giving much different stimulation for our spatial designs. How to face the future design market is a very valuable field for us to research, therefore by providing Peter Eisenman's investigations on digital design, we hope there is an understanding of the different values of designs, and also to have different understandings on spatial designs. Peter Eisenman was one of the team members of a famous "New York 5" in the 70's. There were five young Jewish architectures, and they all designated themselves discussing pure form on the modes of designs. In which it included Richard Meieri, who concentrates in expressing the conception of design; and Eisenman, who intended to show conception by constructing real objects. Eisenman's theory has based on focusing the Deconstructions, which breaks the traditional concepts and influencing its space and modes of design. This article mainly concentrates on discussions about Deconstructivism and its influences and reflection on the concepts of design. Keywords:Digital Design, Deconstructivism |

||

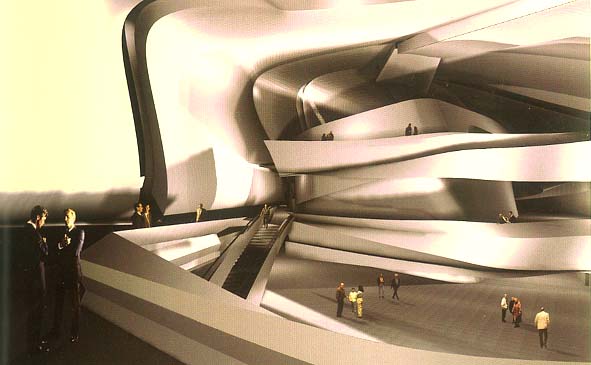

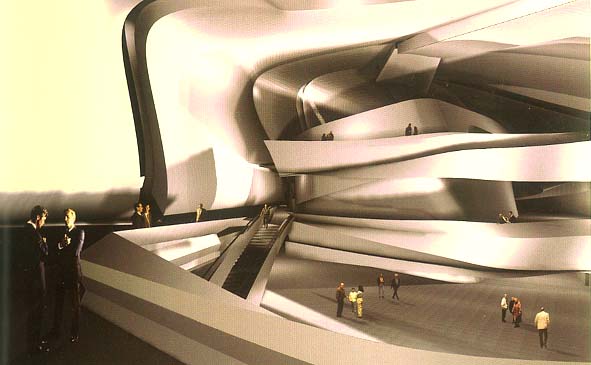

| 一、艾森曼的建築思想 彼得艾森曼 (Peter Eisenman) 是美國著名的建築理論家與建築家,在多年設計創作之後,他對建築物早已建立一套單一的專業觀點。由於他認為建築不應在侷限於傳統建築論述的主體與客體,正空間與負空間,形體與背景;建築不應該是一種偶發的結果,比方實虛之間、室內與室外之間以及清晰與模糊之間所存在的另類向度,更值得我們去發掘。 他向來認為要成為一位偉大的建築師,首要的工作就是不斷的思索建築的本質,為什麼建築會變,為什麼有些建築特質不變,這才是建築在古今發展上的重要課題。這時對他而言,若只關注建築自身的議題是無法討論它的本質的,因而艾森曼大量仰賴哲學與文化理論,作為他思考時的背景知識。 他提出大量的理論性著作,而他的設計作品經常只是這些理論的外在呈現。許多重要的建築師不需要發展任何新理論或是引用任何理論,便可創作出好作品,但艾森曼卻是屬於另一類,他認為好的作品是需要發展新理論或是引用任何理論才有可能達成。因此要解釋他不同時期的作品,首先就要熟悉他在那個時期所發展的建築理論。 他從早期的Peirce的符號理論中延伸,認為事物應該區分為單一(Singularity)與唯一(Originality)兩種特質。他強調,建築雖然是實用環境的產物,但建築創作的根源就是藝術創作的一環,只有單一與唯一。「唯一性」只是原創的而沒有任何因襲或複製,但「單一性」則由「唯一性」多元發展而來,因此每一個「單一性」都在其脈絡中是創新但並非原創也並非唯一。艾森曼經常談到生物DNA的單一性與演化性,並且容易理解最近五年內他的作品看起來都很像,都是基於同一套思維(唯一性)來分析地景與人文的線條轉化而來,但每個作品不論在紐約、伊利諾、瑞士甚至在新竹,以當地的地景幾何關係來看,又各個都是「單一」的創新了。 這也就是他提出的「空間設計黑洞理論」,即是,創作的根源只有唯一與單一。以基地的環境涵構為出發點,擷取大量的歷史空間圖像、既成的都市節點等等作為基礎,藉由線條化與數位化的操作及思維過程,以疊合解析扭曲等形式形成一個新的「抽象圖像」。如此的操作意念如同抽象畫的藝術家,是將建築形體落入一種純視覺卻不是特定意象的尋覓過程。他認為這是一種形而上思想的感覺,更是文化思維的活動。 1-1解構主義與數位設計之關係 艾森曼利用語言學、符號理論、解構理論直到數位理論,具有一系列探究建築本質以及顛覆設計習以為常的構成,而達到創新的目的。在80年代與解構理論的Jacques Derrida 對話並發展設計,也是建築界稱奇的故事。接著,則自許多早期哲學家先發展出運算與自動等觀念,才讓後來的科學家發展出現代電腦科技的例子,大量引用電腦作為他發展設計概念的工具。他認為「柯比意在1923年拒絕因襲自己過去15年來的設計;密斯在1929年拒絕因襲自己過去的設計……1999年的今天,我們該如何表達前進的立場呢?」﹝1﹞。就在這種不能忍耐與不能等待的壓力下,電腦進入他作設計早期關鍵時期就是必然的趨勢了,因為他察覺到「手和電腦的差異在於手繪產生的是你已知的東西,但如果你將這些已知的圖形輸入電腦,電腦可能會開啟一些你所未知的其他可能性」﹝2﹞。 雖然艾森曼是這麼仰賴哲學、科學、心理學、語言學等深奧的理論,但作為一位建築師而且是成功的建築師,則必須充分明瞭建築的社會性與政治性,才能讓躺在紙上的建築圖不僅虛擬,而有機會在真實環境中建造起來。因此,對內而言他是個深刻的建築思想家,對外而言他也能搖身一變,不使用艱澀的理論語言,而用遠見與煽動兼俱的口吻談建築與都市的未來。 以目前建築設計運用電腦作為輔助工具來說,更可以讓人重新思考所謂的自然形體和圖像,以此思考圖像存在發展新的可能性,艾森曼認為,這就是他對社會應該負擔的責任。電腦媒體可記錄這些變動過程,進而影響建築空間的形成。這些議題的操作必須借住數位媒體的運用,才能達成。電腦軟體的運用,協助他以分析的方式,探討傳統建築領域以外更有動力的課題。電腦當作分析的工具,即使抽象的物理現象亦可轉化為三度空間的形成,它能夠使不可預測的空間浮現,也創造了不可預測的空間,因為電腦紀錄設計過程中能創造出實虛之外的另類空間。 1-2建築空間形成的概念 艾森曼認為建築的形式是一種詮釋意義的工具,形式也不只是對於行為需求的評論。他認為建築必須思考的是人如何象徵人類具有征服知識的能力﹝3﹞。在設計的過程中,當電腦依照他畫的過程中呈現他從未見過的圖像時,他不以任何審美的觀點去看,而是以整個構圖的方向去了解,或者探究這些圖距離他所想像的美感有多遠。電腦可以突破傳統思路,構造出從未想過的畫面。在後結構主義者不斷提醒的「語言不確定性」表露無疑。 但是相對的,電腦也是需要受到控制,因為它不會思考,很多時候它做出來的是電腦的風格,這一個例子可以不同電腦軟體,像是Form Z就可比較出來。由於艾森曼認為電腦無法模擬出人類的思考,因此對於這一點困窘,他認為建築師應該在有構想後再開始他的創作。他認為他的作品之所以與眾不同,不是在於他對電腦的使用,而是在電腦介入創作前,他已有一連串的構思。 由電腦建構的系列模型中挑戰建構成實體模型,藉以檢討機能、結構與材料等問題。設計發展過程中不斷與結構、設備、景觀設計師研討、修正後進入細部發展與施工圖階段。艾森曼借助電腦將複雜形體中任四點不共平面的問題三角量化,並取得每個轉折點精確的三度座標。因此非直角正交幾何的量體,透過電腦才能得知建築物每個折面精確的角度與座標。 艾森曼的創作流程,首先研究與設計相關的議題。進而將這些議題發展成空間生產的步驟,將空間需求的原型Parti借助電腦導入生產步驟。例如Haus Immedorff案中,利用電腦分析波的運動、繞射過程,運用到建築上創造了內、外反轉的空間;在Max Reinhardt Haus案中,將拓普學上的Moebius Strip運用到建築上創造了內外連續變位而不間斷的空間﹝4﹞。 1-3以Aronoff Center藝術中心為例 1-3-1設計說明 本研究選擇以Aronoff Center為說明,這是一個強調只有單一與唯一的案例。在他的設計過程中,都基於同一套思維(唯一性)來分析地景與人文的線條轉化而來。若以當地的地景幾何關係來看,對於當地來說又是「單一」的創新了。 且此案挑戰了對建築設計與構造施工的傳統觀點。Aronoff Center是艾森曼在1988年間完成的,建物的發展即是由場所自身出發:包含實質的地點、現存建築物以及該學院精神等出發。本案最初的挑戰在於建構基地上建物的屬性,而建築的語彙發想源自於地形的曲面和原存建物的山狀排列形式,兩者的律動關係則組構空間形式。 設計的基本架構是一條環繞在三棟原存建物背後,由設計教室、禮堂和辦公空間排列出來的波浪線條,但過度複雜的設計卻掩蓋了這個單純的架構:以靠北邊之處來說,建物順著地形與樹林景觀融洽地共生,融合了舊與新。 本設計的原型雖簡單,但設計卻發展到令人費解。像正弦曲線:由相同尺寸的教室和辦公室的空間方塊重複堆疊產生,沒有固定的半徑,是一條多圓心的曲線。相異之處在於每個空間方塊都是堆疊、扭轉、分段移動而一階階向上的,每個傾側與裂口不論在形式上或尺寸上都異於他者。  圖1 Aronoff Center(Dialogue 建築雜誌009期)

|

||

|

1-3-2設計分析 工業系統化生產時代是奉「標準作業程序」為圭臬,艾森曼以創一套方法技術以供解說與構築之用,同時這些方式也沒有逾越構造基本工法的範疇。設計上的策略,或許可以「對稱破缺」(Symmetry Breaking)﹝5﹞互作比擬。在科學上,「對稱破缺」解釋了由簡單數學式構成的非線性系統中,某些複雜現象之存在。其設計的「對稱破缺」過程,藉由擾動形式、機能與空間意義三者約定俗成的關係,企圖提供人類空間經驗的新體悟。 基於同一套思維(唯一性)來分析地景與人文的線條轉化而來。在本案最終引入了動態的、數學上非線性的設計。過程中呈現無法單純呈現的真實與複雜系統。經由一連串置換過程,最終的空間才開始啟發人體之為空間主體 / 客體時的不同觀照,並重新定義空間中的人體經驗。以正交平面擠出第三維空間的系統,在這裡並不易表達出實質的空間樣貌;這樣的空間並無法被預先設想,它是在設計過程中不斷浮現,並以數位設計中的3D線架構發展成型。 在艾森曼對於「單一」的詮釋中,由於歐幾里得幾何-長、寬、高,在此並無法抓住扭曲或扭轉的方塊幾何空間。因此,每個空間方塊的邊緣由x-y-z座標點而被定位。座標點被指定為樓板與扭轉強面的交點。一個座標維度的平面計畫則遵照著構造圖中的每個樓面計畫。這些座標計畫變成一個被重複覆蓋著的密集網片。每個座標點都被編號和界定,這種方法提供了不同系統的施工圖,作為基地上實際的點和圖上的x-y-z座標點的對映方式之一。施工單位利用三角測量的雷射穿透法定點並計算座標點間的距離。座標計畫像是沒有編號的「串接質點圖」;施工者可直接「串接這些點」而不需先行了解相關被畫物體的知識。﹝6﹞ Aronoff設計與藝術中心,其空間本質的邏輯不易解讀的原因在於設計上一開始就存在複雜性。常用來理解建築與形式的眼/心/身關係的一致性。在設計過程的每個操作動作都被有意的摧破。

|

||

| 三、結論 從艾森曼的思想與建築,歸類解構主義與解構建築對他的影響: 3-1 解構主義對艾森曼來說是一種意識的影響,而不是風格的創見。因此他對建的問題,探索的是如何去註釋他們所蓋的建築,如何營造他的單一性;因此解構對他來說,不單是建築師的活動,同時也是在觀看建築以及在建築空間活動的人,以各種不同的方式體驗空間的行為。 3-2 在後結構主義思想中,中心內容之一是對傳統哲學、傳統文化進行批判。艾森曼的建築思想,將傳統理論的定義顛覆了,取而代之的是彼得艾森曼突破建築在傳統論述的概念,提出建築不應在侷限於傳統中主體與客體,主張文本的思考。提出所謂的「唯一」與「單一」的意義。 3-3 他力圖將語言和哲學的方法用到建築上,重解分構主義。他說道,建築應該是某種比時裝稍久些的東西,相對於思想是有所「顯現的」。 3-4 他從早期的符號理論中延伸,認為事物應該區分為單一與唯一兩種特質。反映在空間中解構建築中x-y-z座標點,影響其在形式處理上的創見。這即是他所稱的「空間設計黑洞理論」,即是設計的特質不在強調原創,而是單一與唯一。非直角正交幾何的量體,唯有透過電腦才能得之建築物每個折面精確的角度與座標。 3-5 艾森曼力圖將語言哲學的方法用到建築上,他認為建築應該是某種比時裝稍久些的東西,相對於思想是有所「顯現」﹝16﹞,他認為建築問題應該不再於所蓋的是什麼,而應該探究他們所蓋的是什麼,因此造成使用者往往為實驗性質的。相較於德希達認為解構主義具體的概念及作法,為改變並引入新觀念,故可說是一種政治、社會、文化結合的哲學概念。 註釋 註1 陳大春,1996,73:主要指聲音中心主義(Phonocentrism),即認為言語優先於書寫。 參考文獻 ﹝1﹞劉育東、Eisenman、林政緣、王昭仁、成淑君、李潔奇、吳銘輝(2001),數位建築的浮現,台北:胡氏圖書。 ﹝2﹞劉育東 (2001),創造力、數位媒材、設計-專訪Peter Eisenman,Dialogue 建築雜誌No.49,82-89。 ﹝3﹞施植明 (1992),解構主義:建築理論的困境,華梵學報 1期,75。 ﹝4﹞張基義 (1997),蛻變中的設計-Eisenman事務所中的電腦運用,Dialogue 建築雜誌, 009期,59。 ﹝5﹞Barrow, John (1992), Pi in the Sky, Oxford University, 62. ﹝6﹞張基義,1997,44。 ﹝7﹞趙家琪 (1990),解構主義-大驚奇,建築師187期,31。 ﹝8﹞陳大春 (1996),後結構主義,台北:揚智文化。 ﹝9﹞Butler,C. (1984), Interpretation, deconstruction, and ideology: An introduction to some current issues in literary theory. Oxford: University Press. ﹝10﹞Norris,C. (1983), The deconstructive turn: Essays in the rhetoric of philosophy, London : Methren. ﹝11﹞Jefferson, A. (1986), Structuralism and post- structuralism. In A. Jefferson & D. Robey(Ed.), Modern literary theory: A comparative introduction. London: B.T. Batsford Ltd., 92-121. ﹝12﹞Norris, C. (1982), Deconstruction: Theory and practice, London: Methuen. ﹝13﹞陳大春,1996,46。 ﹝14﹞楊裕富 (1996),設計史文選──設計本土與設計史,雲林科技大學空間設計研究所。 ﹝15﹞楊裕富,1996。 ﹝16﹞薛求理 (1990),解構建築─一種潮流和方法,建築師187期,73-81。 |

||

網頁/線上資料 □ All New Tangram Quilt Design http://womensearlyart.net/tangrams/ http://marketrac.nyse.com/detector/detector.html http://www.mvrdv.archined.nl/datatown/index.php http://ea.grolier.com/ http://www.TheBrain.com http://www.wikipedia.org/ http://forum.yam.org.tw/women/backinfo/story/schild/story2.htm http://www.sinica.edu.tw/~photo/ http://tcemap.gcc.ntu.edu.tw/sub_1/geog.htm http://www.ad.ntust.edu.tw/museum/RA/dm.htm

|

||

推薦|零壹試點|林揖世在新浪|林揖世在GOL|林揖世在Xuite|馬知黃在MSN|馬知黃在樂多|馬知黃在無名|馬知黃在Xuite|馬知黃在中|建築傳統工匠報|