|

|

|

|

|

|

|

|

|零壹成員|部落格化|數位建築|城鄉建築|作品建築|推薦留言|

|建築經典|建築寫作|建築閱讀|文化政策|台大城鄉|建築文學|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 當代華人社會的城市競逐史:新加坡的城市營造經驗與高雄海洋城市建構的比較性研究/博士班研究生:許浩龍 | ||

| 設計史學任課老師:楊裕富博士 | ||

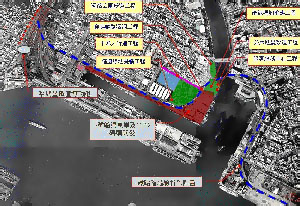

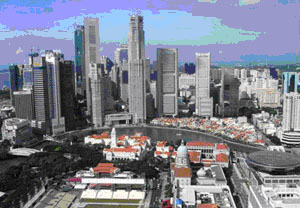

| 一、研究緣起與目的 當來自記憶的浪潮湧入,城市就像海綿一樣將它吸收,然後脹大,但這城市不會訴說它的過去,而是像手紋一樣地包容著過去…。(卡爾維諾,1972) 城市的誕生與發展,蘊含著深厚的風土人文內涵與意義,藉由城市的閱讀與解析,可以理解一個城市空間構成的方式,及其背後所隱藏的社會、政治、經濟運作的模式與機制。在當代華人城市的競逐中,城市國家新加坡與高雄都曾經期許成為亞太的營運中心。這兩個城市在歷經過去數十年的城市競逐過程後,各自發展出獨特的城市紋理與風貌,為閱讀城市史寫作之知識架構提供了豐富的發展經驗與視野。本研究企圖以雙城記的論述視角來記錄、審視新加坡與高雄城市構成的意義,及其所形塑出的城市空間型態與特質,以詮釋全球經濟形構下的東南亞地區城市空間新的構成模式,解析城市形態的變遷歷程。進而探討新加坡這一城市小國如何藉由其城市發展的遠見,在全球城市競爭中逐步成為亞太的金融與營運中心的過程。而高雄又如何藉由新的發展策略,新的城市文藝復興運動以迎頭趕上,來建構海洋城市發展的意涵與經驗。 二、研究理論與方法 本論文探討新加坡與高雄城市構成的意義與城市空間轉化之方式,在不同的時間剖面、特定的社會歷史脈絡中所形塑、累積的城市文本,如何經由城市治理的策略,透過都市設計的想像來重塑、轉化城市空間文本的形式,因而賦予城市營造新的寫作方式。研究上透過文獻回顧與田野調查的方法,對新加坡與高雄的城市營造經驗進行觀察與記錄。在研究理論的分析向度上,藉由曼威•科司特(Manuel Castells)的空間政治經濟學概念,與傅約翰(John Friedmann)的城市治理論述經驗,來建立分析的架構與理論的基礎。 曼威•科司特(Manuel Castells)透過空間政治經濟學的理論分析方式,藉由“社會—空間動力”(socio-spatial dynamics)的理論建構,說明了分析都市過程的概念與研究的方法。強調都市形式與社會結構變遷的空間轉化模式(spatial transformation),關乎著歷史行動者與充滿了衝突的社會政治過程(socio-political processes)。城市(cities)是歷史的產物,都市意義的界定為一社會過程,它關乎著社會的結構,社會則環繞著生產方式而結構,因而城市是被歷史的社會所決定。社會存在於時間與空間之中,社會的變遷與城市的變遷有密切的連結性。都市社會的變遷為都市意義的再界定,都市的文化形式則為都市意義的象徵性表現。都市規劃乃是透過協商與適應,以達成一個都市意義共享的都市功能。而都市設計則是象徵性地嘗試以特定的都市形式,來表現一個已接受了的社會意義(夏鑄九,1997)。傅約翰(John Friedmann)的城市治理論述,則指陳岀一個良好治理(governance)的模式:1要有傑出的政治領導者:領導有能力表達其政治社區的共同願景,建立對此願景的堅實共識,並動員資源去實踐它。2要能夠被公眾監督與考核:(1)政治代表應該經過定期選舉,(2)市民應該對於候選人的背景、政府的施政紀錄,以及城市整體施政結果有充分知的權利 (John Friedmann,2001),來實踐城市治理的理想。不同的社會階級與歷史角色在城市意義與功能的結構性改變中,透過經濟利益、權力運作與意識形態的仲介,展現空間與社會實踐中緊密的互動關係,並賦予其空間形式變遷過程的內在意義(夏鑄九,1997)。因此,本研究從城市的歷史發展過程進行審視與分析,找出城市營造的文化形式轉化歷程中,不同的城市治理人其不同的城市寫作的發展策略的視角,如何影響著城市空間構成的特質與空間表徵的運作。 三、新加坡與高雄城市空間的發展脈絡分析 3-1新加坡的發展史 新加坡為一個位於馬來亞半島南端的島國,總面積約646平方公里,北面由柔弗海峽與馬來西亞相連,南面則以新加坡海峽與印尼島嶼遙遙相對。新加坡的歷史是一部被殖民的史詩,由一個小漁村蛻變成現代化都會的發展歷程。1819年英國為了抗衡荷蘭在東南亞的勢力,派丹福•萊佛士爵士(Stamford Raffle)尋找一個港口基地,開發新加坡為一自由貿易港口與城市,成為英國海外殖民貿易的據點。1860年代中因蒸汽船的發展以及1869年蘇伊士運河的開通,新加坡成為航行於東亞和歐洲之間船隻的重要貿易港口。因而吸引各地移民的湧入,其中以來自中國福建、廣東的華人最多。萊佛士將新加坡建設成為自由貿易港的理想,其後的110年間,新加坡蓬勃發展。二次大戰期間日本入侵新加坡,戰後新加坡人決定脫離英國殖民尋求獨立。1965年新加坡在李光耀的帶領下成立了新加坡共和國,歷經數十年的發展,將一塊不起眼的彈丸之地,不適農耕、毫無礦產的沼澤地帶,發展成舉世矚目的亞洲四小龍之一。新加坡的發展見證了海外華人耕耘的軌跡,其城市的身世與風情,累積了殖民城市、全球化城市的型態,創造了新加坡多民族融合的社會文化特質與空間的情境。 3-2 新加坡的城市發展與空間建構 3-2-1 1819-1930 英國殖民時期—殖民地的城市空間發展 萊佛士爵士(Raffle)自由貿易港的理想與免稅的政策,促成了新加坡城市的發展,新加坡河發達的港口商業模式,吸引了英人、華人、馬來人、印度人等商人在此聚居定居,這些移民依靠著新加坡河維繫生計。英人開始積極開發新加坡港口,使其成為可停靠大型船隻的船泊基地,同時著手城市規劃與建設,引入當時歐洲理想城市的原型。在新加坡河的兩岸規劃市街,形成格子狀的街道系統,但為了配合港邊碼頭,有幾條大道呈現彎曲形狀。在土地的分區使用上,實施種族社區隔離政策,將當時日益增多的華人規劃於河的南岸(今China Town),印度人及馬來人規劃於北岸地區(今Chulia Street),河兩岸的碼頭區則歸英國統治者所有,在此興建政府建築與公共建築,包括巨大的草坪與公園。英國人的住宅則稍遠離繁囂的碼頭,坐落於市郊的小丘上,呈顯都市空間層級的差異。碼頭邊以建造商業及海關建築為主,郊區的小丘上則鬆散地分佈著歐洲白人的花園住宅,他們認為遠離土著與中國人可避免疾病傳染,且較有安全感。當時移民至新加坡的華人,以閩南人最多,他們擅長商業居住在市區,發展出長條形的街屋,也稱為店屋,歐洲人稱之為陽台屋 (李乾朗,2006)。新加坡河因而為新加坡城市的生命之河,沿著河岸興建大量的河岸倉庫,河岸沿岸空間則洋溢著各樣活絡的商業型態,形成商業街屋空間與不同移民族群居住的社區。1920年代一次世界大戰結束之後,經濟蓬勃發展,出口量激增,為新加坡城市建設的黃金時期,也是城市擴張時期,被稱之為繁榮之城(Boom Town),市政廳(1926)、郵局(1928)、高等法院(1937)等建築均完成於此時期。   3-2-2 1930-1965後殖民時期的城市發展 第二次世界大戰末,新加坡的城市問題到了難以解決的地步。過度擁擠、住房短缺以及不衛生的生活條件在城市中心區隨處可見。市中心到處擁擠,滿是貧民窟,四分之一的居民擠在島上百分之一的狹小地區。傳染病四處蔓延,犯罪行為猖獗。1958年第一個總體規劃提出一個城市改造的行動計畫,城市土地逐步分區,實現土地的合理利用,以提高城市生活品質解決擁擠的居住問題。1962新當選的新加坡政府邀請聯合國城鎮規劃顧問Prof. Erik Lorange提出都市更新長程架構,提出行動傾向的計劃,將城市分區,各區獨立發展,強調全島整體規劃。兩個都市更新先驅計劃在1970年代被執行完成,一是中央區北端Crowford,另一是南端的Outram,殘破的傳統街屋被高層高密度大樓取代。1963年第二個聯合國規劃團隊前來,提出環狀城市(Ring City)構想,環狀的城鎮配置。(羅時瑋,2002) 3-2-3 1965-2006國家城市時期—熱帶雨林的花園城市建構 1965年成立了新加坡共和國,新加坡政府致力於保護城市環境、塑造花園城市的生活氛圍。到了1980年代新加坡變成美麗的花園城市,形成綠色街道與良好的城市景觀系統。並於1980年代中對新加坡河岸的中心區進行城市意象的再造,重塑城市環境的品質。保留一些有建築特色的老街區,利用自身獨特的城市建築風格,成為一個有特色的熱帶城市。 A 城市復興運動—城市建設與歷史文化遺產的保護 城市復興運動始於1967年,由新加坡城市重建局(URA)負責規劃,推動舊市區更新,將新的社區設置於郊區,這一發展政策將市中心的人口逐漸轉移分散,中心區的空間發展形成住宅與商業區開發的方式,興建大型商業辦公大樓、百貨商場、以及高層公寓計劃。市中心區經過城市復興後,轉化成一個國際金融、商業和旅遊的中心。1970年代之後,經濟快速發展,與香港、台灣、南韓並稱為亞洲四小龍。城市建築的設計表現呈現多樣性的特質,塑造優良且高品質的居住環境。(李乾朗,2006)  新加坡城市的發展始於新加坡河的自由貿易港運作,河岸沿岸空間因而興建大量的河岸倉庫,商業街屋空間與不同移民的社區,洋溢著各樣活絡的商業活動型態。而後隨著河流的污染,呈現發展停滯的現象。URA於1977年開始新加坡河的保護與污染整治,同時基於保護沿河歷史風貌、提升城市人文意涵的目的,將這些具歷史意義的舊屋與貨倉建築進行整修、維護與再利用,轉化成高級的餐廳、酒吧與商店。並沿河建設步行道,將新加坡河開闢成為遊覽觀光河道,將該舊屋區改建成為飲食步行街。位於新加坡河上游北岸的克拉碼頭入夜後,碼頭上的燈光齊明,熱鬧非凡,充滿著浪漫的情境。保留牛車水中國城、小印度歷史街區的建築與傳統風俗,讓歷史保存與城市發展相協調,見證著城市過去的歷史與記憶,讓城市有著生命延續的據點。 B城市擴張—全球化城市的金融商業建築營造  新加坡金融區位於城市中心區新加坡河入海口處,因為國際貿易的快速發展,形成了金融中心,此處高層建築林立,成為新加坡現代城市的標誌。金融區高層建築相對集中佈置,並與周圍不同高度的建築相配合,形成高低起伏富韻律感的城市景觀天際線。金融區內設置許多小公園、林蔭道、與街頭綠地,並與海岸區域的大面積綠化空間相連結,形成了一帶狀的城市休憩綠廊空間,形成一個全球化資本累積的熱帶金融城市建構。URA推動的舊屋保留區長臥於新加坡河畔,與背後高聳的金融區高層建築群,構築了新加坡現代化城市的景觀天際線,體現了傳統和現代,東方和西方文化相遇,所形塑岀的城市人文氣息。 3-3 高雄的發展史與城市空間建構 高雄位於台灣西南部,西臨台灣海峽,南接巴士海峽,位於亞洲太平洋經貿航線的中心點,17世紀時成為荷蘭、英國、日本掠奪資源、發展經濟的腹地。1637荷蘭佔領時期仍只是個小漁村。1661年鄭成功接收台灣,實施「軍屯制度」,以部隊據地屯田。1863年正式開港,隔年設海關,英國在打狗開辦領事業務,打狗自此成為重要的通商口岸與國際貿易重鎮。1895日本侵台,意圖建設台灣成為具高度經濟價值與軍事地位之殖民地。因具天然港灣之優勢,日人視高雄為南向發展的根據地,修築高雄港、推行都市計畫,從事公路鐵路、水電等建設,開啟了高雄現代化營造的先端。高雄因而成為台灣各項化學重工,水泥、機械、鋁業、鋼鐵發展的重鎮。日人的建設影響深遠,無論是港口、都市發展或產業結構,擬下高雄自戰後迄今的海洋城市的定位。1979年高雄改制為直轄市,1993高雄港躍居世界第三大貨櫃港,長穀世貿聯合國五十層大樓於二月完工,開啟高雄超高大樓興建風潮。2001推動港市合一建設。 1863年開港通商,英人在旗後設立海關分關,打狗港自此成為國際通商港。旗後的通山里一帶成為商賈聚集的交易場所,洋行、商店排列城市,形成繁榮的商業市街。城市由位於港口地區的旗後街、哨船頭、苓雅寮、三塊厝街、鹽埕埔等市街中心逐漸擴充發展而成,由於市街區的擴大,鹽埕埔因而成為市街地。鹽埕為新興市街地發展快速,商業貿易發達,人口迅速增加,都市化發展重心由原先哨船頭的湊町、新濱町、哨船町往東移。1924年日據時期的高雄人口已達41,247人,升格改制為市,市役所改設在榮町。鹽埕在市區計畫下採格狀市街形態發展,成為高雄市的商業、行政中心。台灣光復前後,苓雅寮為街市重心,後因闢建碼頭、倉庫、道路和儲油槽等現代化港埠設施,發展腹地受限而日漸沒落。過田仔、林德官、五塊厝等地,因政府與商業的發展,逐漸成為高雄文教、商業與行政的中心。高雄市因港口優秀的地理條件,使其航運、海陸交通、商業貿易發展迅速,成為現代化的港口都市。高雄的發展史,為一部工業的發展史。戰後高雄延續日治時期打下的工業基礎,促使其走向「工業城市」之發展。貨櫃儲運中心、加工出口區、煉鋼廠、造船廠、拆船事業、石化工業、火力發電、水泥工業,確立了高雄的產業形態與發展方向。工業化的發展造成了環境品質的低落,面對新興的科技產業衝擊,城市面臨了轉型的思考,思考新的發展面貌。 1998年謝長廷當選高雄市長,積極推動「城市美學」的改造與建構,思索城市轉化的方式。城市光廊成功地結合在地藝術家、以光作為表現的主題,創造了嶄新的視覺環境,改變了市民與城市空間的互動模式。「城市美學」由城市光廊開始營造,而後將其經驗延伸至愛河流域的水岸空間等城市空間,營造項目包含「市民藝術大道」、「風鈴道」、「通學道」、「五福道」、「金愛河」、「河邊曼波」、「河堤社區光雕橋」、「光之塔」、「社區遊廊」、「新光碼頭」、「高字塔」、「蓮池潭環潭光廊」等景觀設施,解放城市空間美學,營造了水與光的城市美學風貌,形塑港都生活新的風情。 四、新加坡與高雄的新一代城市發展構想 4-1新加坡的新一代發展構想 「生活在新起點」的概念願景,為新加坡邁向新時代所描繪的都市發展藍圖。確保經濟的持續成長,營造重都市風格的形象,提昇城市生活品質,建構藝術人文價值與文化的特質,以形成一個保有亞洲傳統文化與全球化發展接軌的國際城市,成為新加坡新世代城市發展的策略。 A「文藝復興城市」的文化再造計劃 新加坡制訂了「文藝復興城市」的文化戰略,將新加坡建成21世紀的文藝復興城市。新加坡為了再造就一個新的國際形象,一個富有文化氣息的新興都市的形象,在濱海區最重要的地段建造了一棟造型前衛的國家歌劇院—濱海藝術中心,以高科技構成的屋頂有如榴槤。歌劇院建築外觀的榴槤造型,是為了因應當地的熱帶氣候所設計出的特殊型態。立面上像刺一樣的金屬板,實際上是一片完整的正方形金屬片,以對角線折疊方式而構成,覆蓋不規則狀玻璃鏡面。這一文化場所的積極營造,打破新加坡只重商業邏輯,造成文化沙漠的城市負面意象,其獨特的造型形成了城市新的地標。 B 濱海灣(MarinaBay)計劃—全球化金融城市的建構 隨著200多家銀行在新加坡落戶,新加坡成為全球主要的金融中心。濱海灣金融中心的營造,為下一波的發展策略與構想,以確保新加坡在全球銀行與金融界繼續扮演主要的角色。濱海灣金融中心,這個從現有中央商業區延伸出來的新發展計劃,將為市場增加約15萬平方公尺的辦公室樓地板面積。由KPF建築師事務所設計的濱海灣金融中心第一期,將於2010年完工,興建兩座辦公大廈與一座公寓大樓。 C 賭城(Casino)的建構計劃 面臨全球經濟再結構的發展競爭下,新加坡正積極地建構下一波的城市發展動力。近年來因新加坡旅遊的魅力不如從前,新興旅遊產業的發展落於人後,意識馬來西亞的賭城成為該國最旺的旅遊景點,新加坡政府因而決定在濱海灣和聖淘沙興建兩座賭城,以吸引旅遊人潮。為降低反對聲浪,新加坡政府承諾將設立機制處理博奕所產生的社會問題。新加坡旅遊局預估新賭城的建造,將使得 2015年的來訪旅客數呈雙倍成長,提昇至1700萬人次,整個新加坡的經濟成長將增加2個百分點。位於濱海灣的新加坡第一座賭城,佔地面積20.6萬平方公尺,目前已經開始動工興築。聖淘沙島的綜合休閒賭城計劃將包含酒店與主題公園,由美國拉斯維加斯金沙集團投資36億美元興建,於2009年完成建築。賭場主建築為50層樓高的塔樓,建築外觀意象有如3個晾衣夾,於塔樓頂部空間設置一大型的空間花園。這是新加坡城市發展下一波的發展策略。 D 智慧島的發展計劃 智慧島的國家發展定位—1990年起新加坡政府宣佈《The Next Lap》發展計畫,發展資訊科技以提高新加坡人生活素質、增強競爭力。新加坡正積極地建築看不見的資訊網路連結,以建構21世紀的智慧島。光纖資訊網絡將進入每個社區和家中,建構資訊化社會數位化生活的新願景。 4-1-1 小結:新加坡的城市發展特質分析 新加坡城市空間的建構從早期殖民開港以致現在的花園城市建構,其城市空間的發展特質與全球化的商業經貿型態息息相關。城市空間的構成反應著這些商業資本邏輯的意識,以致於今日、未來的城市發展皆與國家經濟產業的發展政策連結在一起,城市空間承載著產業發展的構想。新加坡河與濱海灣(MarinaBay)為新加坡的生命之河,自由貿易港的理想與無煙囪的觀光產業發展,使得新加坡一個400多萬人口的小國,成為一個美麗的經濟大國,塑造了華人城市成功的典範與發展經驗。新加坡城市開發成功的原因在於其有一個明確、強有力的政府控制機制。回顧以往亞洲城市的發展脈絡中,放任都市的自由發展,使得城市傳統空間紋理失落、城市美學低落的負面發展模式,新加坡計劃性的集中發展策略具有發展的遠見,且其城市營造的尺度具有全球化的架構與大器,這是亞洲城市中特殊的發展模式與經驗。 4-2高雄的新一代發展構想—城市意象的變遷 高雄目前正從一個工業都市走向一個文化再造的城市,一個擁有山、海、河、港環境的獨特城市。港市合一Next 21計劃的都市發展策略。在「去工業化」的城市變遷與歷程中,透過新的城市發展策略激發新的城市公共建設,創造高雄與全球接軌的創新發展策略。在海洋世紀中,提出海洋首都的規劃意象,創造生活、生態、生產均衡的國際港灣都市目標。透過捷運、南星計畫、多功能經貿園區、亞太營運中心等重大建設的積極營造,塑造海洋首都的發展目標。宏觀的國際視野,發展高雄特有的內涵,實踐海洋首都的理想。 A「高雄地貌改造」計劃—城市空間革命  推動各項重大都市基礎工程的建設,推動污水下水道系統建置、大型河川整治、捷運開通及電力線地下化等工程。這些重大建設投資催化了高雄城市地景與城市發展變遷的歷程。營造水岸城市港灣空間可及性的意象與價值,整治愛河的活水計劃,營造河岸綠帶景觀空間的新美學,活化整體藍帶流域新的城市生命力。將港灣圍籬拆除,創造親水機會讓市民與海洋產生對話,產生情感上的互動與交流。沿岸豐富的藝術文化資源,城市光廊、駁二藝術特區、市民藝術大道、高字塔文化園區等,帶給高雄優質的文化藝術活動,讓市民擁有與自然親近的都市空間。 B 高雄的城市文藝復興運動  高雄城市意象的變遷,隨著近幾年城市意象變遷、去工業化的經營,城市產生新的再投資,以及市民開始對自我城市意象之改造新要求,創造了新的城市文化地景的認同感,喚起與保存城市集體的空間記憶。高雄驛老車站建築的移地保留再利用,創造城市空間認同與舊建築資產再價值化的新論述。旗津有台灣第一棟洋樓之稱的舊英國領事館,現在以「古蹟活化再利用」的經營方式,結合餐廳,以商業化的多元空間風格,開放成為觀光休閒的景點,將藝術與文化作為一種空間構成的主要內涵,注入場所新的生命與氣息。 C「市港合一」—海洋城市發展構想 「市港合一」發展構想,由於高雄長期以來,在空間權力結構之區隔版圖是屬分裂管轄的態勢,主要區位土地管轄分由:港務局、民航局、經濟部、市政府以及軍方等單位掌管,使得整體空間的發展構想未能統一協調。如今「市港合一」、「雙港城市」及「全球運籌」等計畫之提出,對空間治理產生新的概念,讓城市空間發展有了新的發展契機,建構了城市未來地景的意象性。結合港區、河岸建設,轉型成為國際觀光自由貿易港是高雄未來發展的重要課題。目前市府積極推動12號真愛碼頭、13號光榮碼頭改造工程,「迎接2009世運會高雄地貌改造計劃」,以「捷運沿路公園、廣場、地景改造」和「船渠、碼頭景觀改造」為兩大主軸。未來新光路、博愛路、五福路將成為「美麗島大道」、「博愛景觀大道」、「五福國際觀光大道」,12號碼頭地景改造、中都磚窯場、愛河溯航、生態廊道、城市夜間照明、陽光健康自行車環道工程計劃,也將在2006年陸續完工。(葉菊蘭,2006) D 數位化城市的空間建構 營造數位生活的城市生活想像。城市光廊藉由數位媒體藝術的創意營造,讓光影與空間形式產生互動的連結,啟動了南方建築藝術新的論述課題。探索城市空間的光影美學,形成特殊的夜間光影場景,建構城市風情多樣的身體經驗。2006年在博愛大道、美麗島大道、高雄五福國際觀光大道及民權路造街上設置寬頻管道路網建設,讓外籍友人在高雄街道上隨時享受科技帶來的便利性,思索街道革命營造城市數位生活的想像,讓這座海洋城市邁向國際數位化城市的目標。 4-2-1 小結:高雄的城市發展特質分析

|

||||

推薦|零壹試點|林揖世在新浪|林揖世在GOL|林揖世在Xuite|馬知黃在樂多|馬知黃在無名|馬知黃在Xuite|馬知黃在中|建築傳統工匠報|