|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|零壹成員|部落格化|數位建築|城鄉建築|作品建築|推薦留言|

|作品分析|式樣分析|設計入門|建築旅遊|看看相簿|意象文脈|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 德國歷史博物館-式樣分析 | ||

| BY李宗儒尹家鑑 | ||

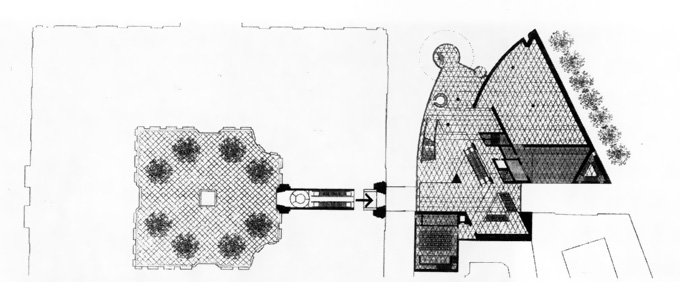

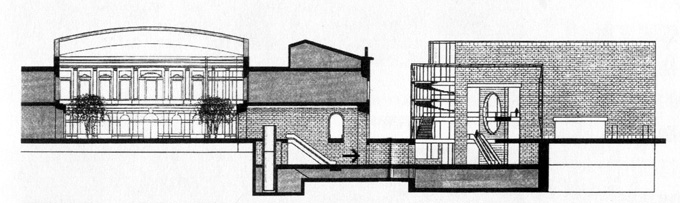

| 李宗儒尹家鑑:德國歷史博物館-式樣分析 德國歷史博物館的興建,最初選定的地點是在國會大廈對面的一塊空地上,那是在1987年10月(德國統一前夕)由當時的西德總理科爾和西柏林市長迪普根共同決定的。次年雖舉辦了公開競圖,卻因德國統一進程超乎預料的發展,這項計畫因而被推翻,原定的博物館址改為新總理府,而把菩提樹下街上的一棟1695年普魯士腓特烈大帝所興建的軍火庫交給擬議中的歷史博物館。 軍火庫於1973年完成,在當時是德國北部最好的巴洛克建築,1880年曾經大肆整修,在外牆增添雕塑,極盡裝飾之能事,以致工程到1981年才完成,自此軍火庫改為武器博物館,二次世界大戰末期柏林遭轟炸,該館損毀嚴重,如今所見到的建築物是1948年至1965年之間積極重建的成果,東德時代原本的武器博物館被改為歷史博物館。1990年兩德統一,更形突顯出該館的重要性,為因應現代化的需求,德國政府決定擴建新館暨更新舊館。 1994年,當時的總理科爾親自拍板,決定這項工程不按一般常規舉辦公開競圖就直接交給貝聿銘。這樣的作法雖有些不妥,不過當貝聿銘端出設計模型時,專家與媒體都一致讚嘆,德國建設局長說:「真高興,終於有人能解決這基地上的大難題……」柏林晨報:「柏林市內的建築設計很少像此次,大家都表示贊同……」法蘭克福通報:「貝聿銘,一位空間魔術師,在柏林將新興舊之間以敏銳的方式結合起來,剩餘的地方高貴地變成吸引眾人目光之處。」 1997年1月16日貝聿銘公開他的設計,針對這樣一座建築歷史與藝術歷史兼具的古蹟建築,貝聿銘在舊館的中庭添置玻璃罩,將原為戶外的空間改為室內空間,增加館舍的可用面積。並將新舊建築之間以地下通道方式連接,讓新舊建築體比鄰而立,而不互相干擾。至於擴建部分,位在歷史博物館北側的倉庫與工作坊拆除作為新館基地,基地東邊有老舊的房舍,其它三面是狹窄的巷道,與柏林的主要都市空間無直接連通,基地能使用的面積有限。面對這樣的基地條件,貝聿銘再度以其擅長的簡潔幾何形體解決問題,並利用玻璃透明與亮麗的特性來設計入口,以吸引行人眼光。  平面配置  透過玻璃帷幕與舊建築相望  簡潔的量體與華麗的巴洛克建築,用玻璃作為連接橋樑  剖面 主要的採光都是由建築的方向引進,自然形成焦點  入口處的大型螺旋坡道巧妙的緩和路口,並形成入口意象 寬闊且充滿光影變化的大廳 造型解析  新增建築的形體,由外觀看來,可以分成兩部分:土黃色石材覆蓋的實體與透明的螺旋緩坡道。土黃色石材的使用是為了配合舊建築體,裡面的空間則以展覽廳為主;透明螺旋緩坡道則為入口,這個入口設計,雖位於歷史博物館舊建築體之後,但因附近的建築大多擁有古典造型與土黃色的砂岩石材,所以這個透明輕巧的現代建築體就變得分外顯眼,從玻璃發出的亮光,加上人潮緩緩行於坡道上,可以吸引從菩提樹下大道走過人們的眼光,以這簡單的建築手法,企圖解決歷史博物館後部城市死角的空間難題,並將死角空間轉化成為市中心區的新興廣場。 面對軍火庫老建築的一面,以弧形的玻璃外牆做為呼應,除了表示對歷史建築的尊重外,也使這雄偉的巴洛克建築牆面融入挑高三層的大廳中。內部材料使用法國的石灰岩為牆面,美國的花崗岩為地面,顏色柔和。樓梯的扶手不是鑲在牆面上,而是從牆上挖出槽溝來,構思新穎。 貝聿銘承認這個設計帶給他三大挑戰:新展覽館必須和諧融入周圍的古典環境中、要配合德國博物館的巴洛克式建築,還要吸引遊客。面對這樣的挑戰,他說:「我不能複製新古典主義的東西。我們活在二十一世紀,一定要有現代感。」但他同時堅持要尊重過去,所以選擇了透明設計,認為「沒有風格上的衝突,這樣我一方面尊重過去,另方面保留了二十一世紀現代感。」 他還說:「建築設計應能吸引人們帶著好奇和歡愉的心情遊遍整座建築物,我甚至想透過更多樓梯和新風景,吸引他們登上最高層。」 |

||

|

|

||

| yc. |

推薦|零壹試點|林揖世在新浪|林揖世在GOL|林揖世在Xuite|馬知黃在樂多|馬知黃在無名|馬知黃在Xuite|馬知黃在中|建築傳統工匠報|