|

在西元前3000年到西元前700年間,文明沿著地中海向西擴展到小亞細亞、希臘、西西里島和南義大利。

希臘的地形特徵主要為山陵、島嶼和海洋,這刺激了依靠海上貿易、自給自足的城邦發展,晴朗的氣候也促進了戶外的生活。

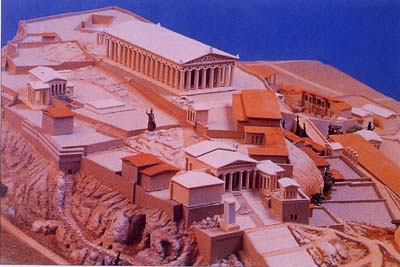

克里特島上的米諾文明(Minnoan civilisation)已奠基在商業和獨裁政權,則他們不太需要防禦工事或軍隊,因為海洋就是他們的防衛。相反地,陸地上的城市像麥鍚尼(Mycenae)、泰倫斯(Tiryns)、阿格斯(Arogs),就有防衛軍事建在高地上(衛城:Acropolis)。

此時期廟宇是最重要的建築物,也有劇場、街廓和圓形建築形式發展。建築物的架構建立在三種柱式之運用,而上彩雕刻將建築物裝飾的更為豐富。其可分為己各重要時期:1.幾何時期,西元前900-600年,建築物以泥磚和木材搭建;2.古拙時期,西元前650-480年,盛行多利克柱式,廟宇以大理石和石灰石構築,形式低矮厚重;3.古典時期,西元前480-323年,為古希臘建築藝術黃金時期,其建築盛行多利克和愛奧尼克式廟宇;4.泛希臘時期,西元前323-30年,廟宇形式變得纖細而高大,以愛奧尼克式和科林斯式較為盛行。

建築特點

城市(polis)的中心是廣場(agora),在這裡進行著政治、商業和文化的活動。

建築物的列柱可以防日晒雨淋,廣場周遭有市議廳、戲院和體育場。神殿也在附近,就建在山丘上的衛城(acropolis)。

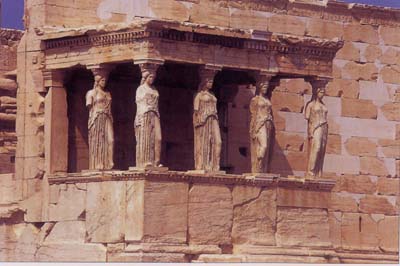

神殿構成的柱式(order),支配了建築兩千年之久。有三種希臘柱式,每一種各有特徵。它們代表了經典(標準)的形式,根據規則組合變化,並適應任何尺度和類型的建築物。

1.

多利克式(Doric):男性力量的象徵,柱子的形式可能是由木頭加工的良跡衍變而來。

2.

愛歐尼克式(Ionic):修長而高雅的女性,柱頭來自於自然或有機的形式──貝殼或

公羊角。

3.

科林斯式(Corinthian):像顆樹,柱頭的想像來自花盆旁邊圍繞的爵床葉,是最少使用的柱式。

雅典的巴森農神殿(Parthenon)是多利克柱式的最佳範例,由政治家伯里克里斯(Pericles)在衛城興建的公共作品,設計者為伊底諾斯(Itinos)和菲底亞斯(Pheidias),興建的目的是為慶祝對抗波斯侵略者勝利。希臘神殿並不是為了聚會祈禱或是為了權位而設計,而是為了祭祀和慶典用的聖地空間。神殿並不是由預先製好的組件興建而成,先用粗糙的石塊堆疊起來,再由石匠團隊逐步完成,所以它是大型的雕塑品。

特耳菲雅典那聖域圓堂 |

雅典衛城模型 |

雅典帕特嫩神廟 |

雅典衛城 | |