| 設計評論議題:淺談空間與藝術的倫理 |

|

研究生:張祐瑞 指導教授:楊裕富博士

一、前言:公共藝術─「文化藝術獎助條例」─「藝術」與空間

過去的台灣(文化藝術獎助條例)至今日的台灣(生活藝術)城市空間品質的改變,我個可以從街道旁的建築物,人行道上的雕塑物,及捷運站出入口的裝飾物的出現與存在,來體會生活中藝術的空間感。然而,曾幾何時,我們也曾擔心過這些藝術品如何來裝點城市空間,如何呼應我們生活的空間,是造成混亂?還是另一種點綴的?

對「公共藝術」過去我們思索了許多問題,從「怎麼誕生」,「場所的選擇」,「如何判定藝術品」,「由誰來執行」,「眾多藝術間的合作」,至如何在「完成後管理」等等,我們有了許多堅實且明確的討論。但是,實際上我們所冠予的真正藝術型式,在空間中,怎麼去尋找藝術與空間的「倫理」,卻不止只有符合不符合的字眼。

建築物或空間與藝術品最視為彼此之配合,在「文化藝術獎助條例」所描述的鼓勵原則一切都是枉然,固然在當初訂立時的用意及往後鼓勵應運謹慎擬定施行細則之外,其實最更不能怠忽之事,是整個都市設計的配合,街道條件、建築基地、開放空間、建築物內部、景觀處理…等都應整體考量,而不只能用法令規範鼓勵去推動。例如臺大醫院所處理的好,卻是在榮民總醫院中顯視的雜亂﹔鼓勵花金費擺置藝術作品,其位置方式都不適當,反而是種反效果。

| 當然,鼓勵空間中的建構經費去做藝術表現也是有其效益。在東京「新都庁」,採用公共建築經費的1﹪購置藝術品,因此其建築物的內部及周邊深深的被繁數的藝術品給圍繞,提昇了整個東京都市的文化氣息。將藝術品應用在建築物中是相當好的事情。原本建築本身就是一個三度空間的藝術品,有雕塑、色彩、質感…等顯現出藝術,再加上珍奇實物的藝術品與之配合當更增色。因此,藝術在空間呈現的倫理,不論是從實質到虛質,或是從表現物至襯托物,“物品”與“空間”的程序時常混淆。 |

|

二、空間的內涵:建築與藝術

|

在現代建築師貝律銘的設計中,每一棟建築內一定有一件或數件藝術品,這件事實在他設計房子時就會思索清楚,這包括了說明空間在那,外部有些什麼東西及應有怎樣的藝術品來配合,幾乎是一整體的規劃。及便不呈現在圖面,但是他的腦海中使用沒有遺忘過藝術的存在,及便「建築就是藝術」或是「藝術得有建築」。然而至於藝術家是誰?如何來選,則不見得是貝律銘的設計決定,而是真正藝術的震撼所在。這是以建築的角度來看。 提到藝術的震撼,一般認為設置藝術品,直接就會想到雕塑物品。因而很多考慮由此出發,起初對於公共藝術的想法在於藝術品與場合的特性,怎麼展示藝術的結晶才是空間該擁有的使命。從藝術的角度來看。 |

|

三、空間的位置:與公共藝術的層級

經過兩者交織,過去許多文獻提及藝術與空間產生公共藝術的定義,也有不同地位的詮釋。如在美國公共藝術條文對其定義的解釋:1. 歸屬感與認同感(必須與當地文化或歷史進展有密切關係、並配合當地的人文與社會活動)﹔2. 參與溝通與瞭解(以公共藝術為媒介,增進民眾對地方的認知,也讓政府藉此能更深切瞭解地方民眾的需求)﹔3. 環境品質的提昇(非指硬體指標,而是涉及整體活動層面,故公共藝術不只是視覺的藝術,而是希望藉由公共藝術,協同產生一些文藝、社交、集會的活動)等等﹔法國對公共藝術之實施則是以能否達成也以:1. 表現當地文化特色﹔2. 增進環境品質﹔3. 改進市容景觀﹔4.衍發教育機會等四項來認定(林保堯,1997)。

而台灣呢?台灣專業界則對「公共藝術」意義的界定期實在於“公共性”的詮釋:1. 只要在公共場所的藝術教室公共藝術﹔2. 認為作品在公共場所必須考量空間的大小並與周圍環境配合﹔3. 作品與場所能夠彼此相輔相成、互相包容﹔4. 認為藝術應是在襯托公共民意的軟體建設﹔5. 則認為環境才是公共藝術存在的本質等等(倪再沁,1997)。

雖然討論了這麼多元,但是至今的呈現仍在於藝術與場所彼此是分隔,沒有關係的。怎麼去思索建構公共空間中的公共藝術程序中,應該思考的層級問題,我們卻沒有辦法瞭解,導致對於場所與藝術意義的關係性,出現很大的落差。就從本校最近這幾年來的公共藝術來說,雲科大校園中所陸續設置許多戶外公共藝術,可以發現許多公共藝術與空間環境沒有關聯,甚至沒有議題性,似乎淪為學生作品的呈現,或某特定人士表演場所﹔且學生、教職員或是來校者與校園內公共藝術互動程度並不高,更不用空間能給予藝術的啟發(林豐達,2002)。

四、空間的遺忘:公共藝術對空間的破壞

以紐約聯邦大樓的例子為啟示,在60年代的聯邦大樓,是一棟前方擁有很大廣場(聯邦廣場)的高層建築,而在廣場中曾提供了世界級的雕塑家查理•賽拉(Richard

Serra)的作品─「曲線」,其採用於原始粗鋼做的弧線牆,沒有結構支撐,蠻橫的橫躺在廣場的中央。這在空間中造成嚴重的動線阻礙,違反了建築原本對動線的規劃,且在日後的使用上,的確也造成許多人的不變。因此成千上萬的工作人員,包括去洽公之市民都覺得非常困擾,一個很大的公共廣場被一個生鏽的巨鐵切斷了,這件事一直告到最高法院,最後被拆掉了。在這樣的問題中,就藝術家而言廣場是作品的基座,但就空間而言廣場是供市民使用的,當它違反市民的活動原則時,則公共藝術則不在是有益的,應該是被取消的。

公共設施一定有公共空間,廣義來說公共設施包括高速公路、鐵路、發電廠、水壩、公園、菜市場、公車保養場、捷運設施、街道等等都是,而如果說公共空間等於空共藝術的存在,則是存疑的。從狹義的眼光來看,並非所有的公有建築物都需要藝術品,也許學校、圖書館可能,但造船廠、軍隊營舍等則不知道可不可能,有沒有必要。我們必須更進一步去了解藝術存在的必要性與必然性,不再只是空談公共藝術的美感,這樣很容易抹煞了「空間」的存在。

對於藝術我們似乎太過於盲從,也許是因為它飄邈不可及,也許是因為談藝術可以更有內涵,但是從「文化藝術獎助條例」的制定用意來說,讓許多建築空間的藝術卻是乏善可陳。台灣對於藝術,怎麼說是必然?從三台電視台沒有一個養得起交響樂團、甚至國樂團﹔以及報禁解除,但是增加的是廣告量,裡面並沒有增加藝術方面的內容,且藝術新聞極少,文化藝術版極有限,光是影劇報導的小小歌星卻有好幾篇,甚至連幾天刊登。如果說我們對於藝術仍然有所期望,也實在不必加強於空間(Jean Baudrillard,1985)。

如果是先有藝術品,而且它不僅已有一定的評價,也已有了市場價格,我們對空間的期望,只剩下的問題是聘請水準風格是可以匹配的設計者來創造「後存在」的空間環境,以便容納這件藝術品。而如果事先有空間環境,再來談及藝術,我們也可以發現對於藝術的寧聽,其實只在空間多餘的地方擺置物品,屬於「後藝術」性的詮釋性質。原則上,空間有空間的獨立,藝術有藝術的偏愛,在沒有懂得如何去解讀空間所想要的意涵之時,所談的公共的藝術其實只是建築物經費預算的1﹪,至於後面所在乎的:公共藝術之政治論述(公共政策)、公共藝術的多元文化形式、公共藝術的參與、場所精神等等之類的議題,其實都是屬於確立空間與藝術地位後的思考(夏鑄九,1993)。

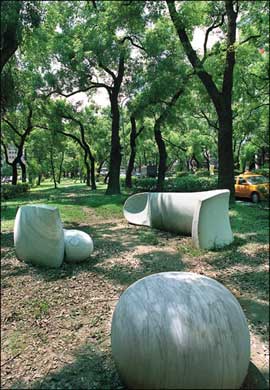

在台北許多公園及台北西門徒步區,雖非實質三度空間的建築量體,可能是適合放置藝術品﹔而228公園的紀念物,卻不是因廣場存在而設立的。假設建築物有適合的空間設置藝術品,如圖書館、醫院、市政廳內的大廳或休息室等,應更考慮環境意義的客觀條件去表現藝術的存在。

六、結論

參考文獻

吳思慧,<公共藝術生產的公共過程與「公共性」建構─以台北東區捷運通風口公共藝術案為例>,1998,國立台灣大學建築與城鄉研究所碩士論文。

倪再沁,<公眾藝術的環境思考>,1995,帝門藝術教育基金會。

夏鑄九,<公共藝術的角色定位及形塑過程>,空間雜誌月刊49期pp.68~69,1993,空間雜誌社。