再論民居—台灣民居研究方向之探討

指導教授 / 楊裕富 博士

研究生 / 李佳霖

起 前言

古往,建築乃中國文化發展中極重要的一環。在中國建築史發展的脈絡中,談的是上層社會的王族的居所、神靈顯現於人間的殿堂,意即:只有皇宮建築與金碧廟寺才登的上建築的青史。例如梁思成之〈清式營造則例〉,寫的廟、塔、寺、樓...等,都是宏偉建築之描寫。

今來,常民建築一直默默的存在於不受重視的氛圍中,它不被拿來大聲的宣揚。從古至今,它只是人們用來克服自然、求得庇護的基本建造物。在中國的建築史中,我們極少見到民居建築被重視的痕跡。事實上,民居建築是文化演進中最龐大、最複雜且最多樣化的產物。要瞭解一個地區的文化特徵,莫過於從瞭解民居所呈現的樣貌為起點。中國民居的研究,乃近半個世紀以來所興起,至80年代,民居的調查研究也逐步深入,民居逐漸地露出醞釀已久的內涵。

民居(vernacular residence)指的是常民的、風土的、本國的、本地的住所,其內涵包括世俗的、非獨特性的建築。目前所謂的台灣傳統民居,係概指以十七世紀以來漢族移民所營造的住宅及店屋形式,雖然這些漢人所建的房屋不足以稱為台灣傳統民居全體,亦可為其大體,也常簡略稱為「閩南」式(王明蘅,2001)。民居乃整體文化與實質環境的一環,我們可藉由瞭解民居來增加廣大文化內含的包容度。民居乃一人造物,有目的的被使用者建造,其外在形式會受各種不同因子影響而產生轉化,形成各種不同類型之民居。

承 中國傳統民居研究現況

陸元鼎先生在總結中國民居研究中提出了四個方面的問題:(1)社會、文化和哲理思想;(2);型態和環境(3)營造與設計;(4)保護改造與發展(2003)。王浩鋒先生則認為除了營造與設計法是需要去對傳統民居的技術手段進行發覺和整理外,其它三個方面可融為一體,密不可分。民居類型的研究首當將民居一某特徵屬性加以分門別類,分類的方式可依:時代性、構造、民族、地域、平面格局、使用機能...等。深入瞭解中國民居類型,同樣可以以上提及之方式加以探討,以下列舉民居研究分類方式:

劉敦楨將明清時期至今的住宅類型由簡至繁分為圓形、縱長方形、橫長方形、區尺形、三合院、四合院、三合院與四合院的混合體、環形、窯洞式住宅等九類。

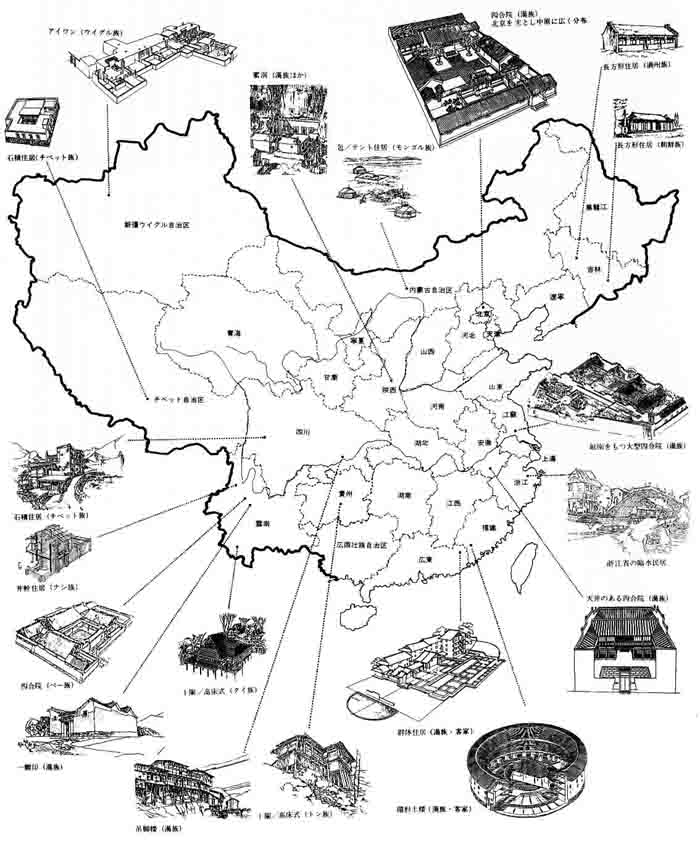

東京藝術大學中國住居研究者茂木計一郎等人將中國民居以地域性的方式經中國傳統民居分類,每一地區都有個別的代表性民居類型(圖1)。另外,也以構造的分類將各構造一一歸類。在其研究中,主要分成(1)木造;(2)土、瓦造;(3)石造;(4)其它(表1)。這些都提供我們面對傳統民居的深入途徑,目前大多數的研究也都繼承前人的腳步,尋求更完整的理論與資料記錄。

轉 台灣傳統民居研究現況

根據徐明福的研究,就民宅的建築內含而言,傳統民宅的研究想探知的是其空間的組織與造型的構築兩層面。民宅的空間組織乃指各種空間單元,因著居住者(家庭成員)的居住行為(或活動)而有的各種空間用途,以及課空間單元間的相關位置與關係。和社會組織,空間組織意指各種居住性空間單元在整個組織中所扮演的角色,及彼此間的結構性關係(徐明福,1991)。徐式的研究裡從民宅的內含(空間與造型)、建築程序與方法(計畫與構築)、建築觀念(空間與構築)影響因素等四個層面來探討台灣自1963-1988年來,在傳統民宅史料的蒐集、解析和詮釋上的成果。

台灣的勘查與研究基本上有以幾項特點:(1)以較為科學的測繪方式來記錄歷史文獻,保存直接的歷史資料;(2)對於家庭組織、民宅型態與使用機能間密切性關係的詮釋為「象徵家庭結構與力量的具體表現」,顯示民宅在中國人觀念中的社會文化意義;(3)注意到移民社會的不安定如何在感興建台灣地區的中國傳統民宅時產生的限制性;(4)歸納比較各類民宅在平面上的組合形式,以及擴增的可能方式;(5)注意到風水觀念對台灣統民宅的影響,亦即,「背後有山,面前臨水」的現象;(6)引用林衡道所提的門公尺,但所述尺寸規則略有不同:「堂屋應為十四尺、十六尺或十八尺寬,進深應為十八尺、二十四尺或三十尺;樑高應為十四尺、十五尺或十七尺,邊房的各式尺寸略小」;(7)注意到因為大家庭消失,「古老的房屋不再是一家庭社區,而變為古舊而不舒適的分割住所」,「房屋已被裡外翻轉過來了」。

再轉 其它民居研究

類型

「類」者,一個抽象分類之概念,將某一群體劃分為一群的方法。因其有共通點,所以在同一類,類型學建立在分類學(taxonomy)的根源,均源自於人類的分類(classification)天賦-一種知識的結構形式。把一個連續的、統一的系統(continiunm)作分類處理的方法用於建築,因而有建築類型學。關於本研究建築類型的觀點有以下三種:(1)將類型視為文化的產物,為社會協議的結果,代表集體的價值。如某種民居之空間格局可以反映當地民族之倫理觀念或經濟模式;(2)將類型看作為空間形式的結構。如某種類型是藉由一些空間的關係來構成:三開間合院的正身格局裡,中間為明間,乃祭祀祖先或家族聚會之空間;兩邊的暗間為長輩房間,廚房設於正身與護龍之間的空間。這種特定的空間關係形成一種「結構」來描述類型;(3)類型是一種意象,是由許多同類型建築的共同特質所構成。類型是共同的特徵,而非個別的特徵。如:合院建築都是都具備了正身與護龍兩個主要的特徵,但每一個案間,正身與護龍的接合方式又不盡相同。因此,類型僅是一種存在於人心智中的意象,而非一個實際存在的案例。

在建築類型學的理論中,不在於建築設計的操作,而在於一種提供認識與瞭解該建築的方式,藉由建築類型大同小異的的分類結果,可瞭解該建築在其群體中的純粹性與關連性。

民居對整體環境文化之影響效益

(1)傳統民居聚落,型塑當地重要之建築文化。民居的研究有助於瞭解該地區之建築文化資產。台灣為一移民社會,在民族交融的場域中,民居外部樣貌更顯複雜多元,民居形式反應著環境文化與民居建築的關連性,唯有深入瞭解民居,方能顯現出環境變遷與人類行為內涵。(2)目前台灣地區傳統合院民居日漸凋零,大多數的傳統民宅都面臨拆除或改建的問題。民居研究之執成果將可做為未來進行民居研究與再傳統合院建築之基礎工作。(3)傳統民居建築與聚落,涵蘊了眾多重要的無形文化,例如家族觀念、禮俗教義、產業傳統、歷史傳說等等。民居研究之進行有助於瞭解這些豐富之無形文化,可做為探討或發展該地區無形文化財之參考。(4)民居研究欲建立建築學領域與其它學科領域之關連性,從建築類型學之觀點,以建築學科的角度探討民居類型轉化與機制,加上以往以歷史學、地理學或人類社會學角度之研究,更豐富民居研究的多元性。(5)對於目前建築行至完整之民居,在台灣地區面臨急速消失的危機。因此傳統民居建築之基礎調查,例如,民居圖面繪製、訪談紀錄等加以彙整,並與現有研究成果相互比對,可作為融合性研究的基礎。

台灣的傳統民居不斷的受到西方文化以及現代主義的紛擾,近來,本土化的浪潮也來勢洶洶的襲擊著建築界,這一股強大的洪流,造成民居建築不斷的演變,民居類型在多重外力或內在自主性的抗衡之下,在無法預知的未來裡,民居類型會繼續衍生出多樣化的類型,或者變種為任何新類型的可能。民居類型的轉化是持續動態的,在恆動的過程中,我們試著建立一個清楚描述類型之架構系統,方能一窺其脈絡所在。

合 結語

台灣傳統民居建築的特性與中國同樣具有「同構性」,我們可以說這些同構性是代表具有相同的宇宙觀、哲學觀、儒家思想、倫理道德觀...等影響。我們也知道不同社會下的民居形式也會有所不同,但是,我們很難建立民居的形式和象徵性、文化意義之間的必然聯繫, 擁有相同的形式並不表示擁有相同的意義。同樣的, 即使是在相同文化背景之下, 同樣功能和目的的民居也未必一定擁有相同的形式。既然如此, 我們又該如何理解民居民的形式和民居所表現出來的象徵性和文化之間的關係?

台灣的民居研究早已為一門熱門的研究領域,國內幾位學者專家都各自有完整的研究機制,我們要思考的是,民居研究還能如何進行?在既有的資源中,我們如何在將民居研究帶領一個更新層次,是否可能成為純粹的建築學相關知識?民居研究如何能不過於著重在歷史、地理、人類學與文化的範疇中?

參考資料:

1.劉敦楨,1983,《中國住宅概說》,明文書局,台北。

2. 茂木計一郎, 稻次敏郎, 片山和俊,1991,〈群居類住"光. 水. 土" 中國東南部の住空間〉《中國民居の空間を探る》,建築思潮研 究所,東京。

3.徐明福,1991,〈台灣傳統民宅及其它地方性史料之研究〉,胡氏圖書,台北。

4.王浩鋒 ,2004,〈民居的再度理解——從民居的概念出發談民居研究的實質和方法〉http://www.abbs.com.cn/topic/read.php?cate=2&recid=8643