| 第六章 結論

本研究透過彩繪實錄的田野調查與設計與彩繪美學原理的分析,而獲致以下的研究結論:

第一節 研究結論

(一)地區彩繪發展情形

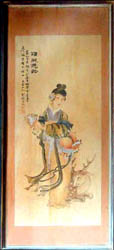

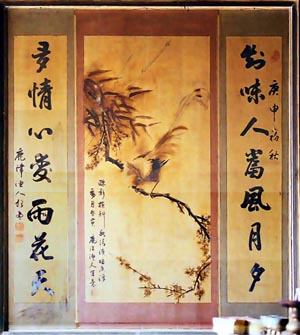

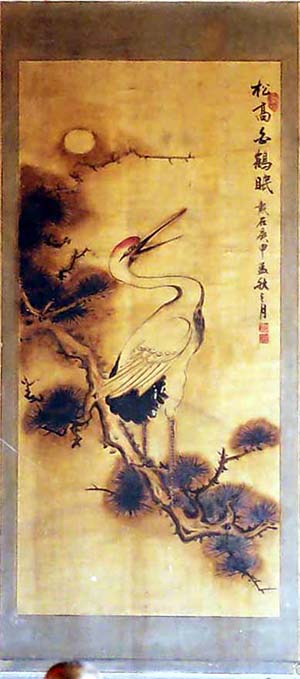

本研究透過接近普查的方式建立彰化地區現存彩繪的田野調查圖像實錄,主要的貢獻當然是這第一手『傳統設計資料』的數位圖像保存。除此之外,本研究也試圖透過這樣的研究,來瞭解『地區彩繪的發展』。

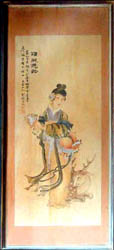

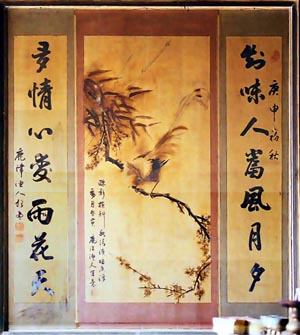

在研究區(彰化地區)彩繪的發展承傳上,一般的既有的研究都指出彰化地區彩繪對中國傳統彩繪工藝的承傳性,諸如:早期彰化地區彩繪出自唐山師傅或原鄉的彩繪匠師,在清末、日據初期,逐漸彰化地區彩繪匠師已養成,甚至有明確的派別出現,彰化地區的鹿港由於清朝中期的繁榮,地區自有匠師成形得更早,也成為臺灣中部主要的彩繪匠師養成地。但在本研究裡,發現兩點,其一,現有田野實錄的彩繪裡,越接近現在的落款越少,而越早的雖有落款,但落款往往採取別號,以致到底是哪一位彩繪匠師所繪製的辨認上,增加了不少困難。其二,朝末年起,劉銘傳的交通建設下(如從基隆到新竹的鐵路打通)臺灣本身的交通已逐漸發達,彩繪匠師所接的業務也逐漸超出地區範圍,乃至『地區』的特色,逐漸轉由『業主』的要求而呈現,反過來說,彩繪匠師的地區特色逐漸降低,而由匠師派別特色與業主要求所替代。

在研究區(彰化地區)彩繪的未來發展上,一般的既有研究都期望如何增加既有的彩繪的保存維修。但在本研究裡,透過眾多傳統彩繪的實錄,認為彩繪的未來發展頗有以下的隱憂。其一,目前由於營造發包制度的『最低標』限制,往往有劣幣逐良幣的現象。講得白話一點,目前的傳統彩繪創作,往往以『商品承包』的方式來處理,以致繪畫的藝術價值往往不在『商品承包』的價格考量之內,所以,許多連基本繪畫技巧都沒有的『承包人』,已極其低廉的價格,大量承包目前的彩繪工作,這使現在的新廟宇的傳統彩繪,或舊廟宇的彩繪翻新作品,百分之八十,可稱得上是繪畫上的劣作。其二,傳統彩繪或任何傳統工匠的未來發展,應該兼顧既有的『藝術價值』、『技術提升』與『既有市場保持』、『新市場發』,而非只指望『增加既有的彩繪的保存維修』。整體來看,以本次的研究而言,還不容易看出傳統彩繪的『地區特色』,但卻可觸及全臺灣『傳統彩繪』的一般問題的嚴重性。

(二)彩繪分析的方法

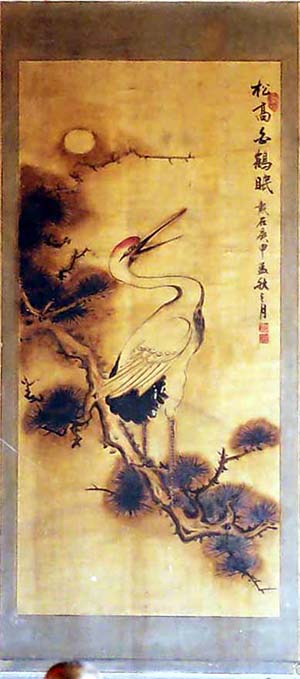

本研究除了對彰化地區傳統彩繪進行實錄以外,更希望對設計、繪畫以及『傳統彩繪』的分析方法,能有更進一步的貢獻。在既有相關設計、繪畫及『傳統彩繪』的研究裡,通常只有『實物採錄』與『施工紀錄』,而少有『理論依據的分析』,就算有『分析』,大致上也都只是一西方繪畫的原理來分析,我們認為這樣的分析是不夠的。所以,本研究特別針對這一狀況,分別整理出三種可行ㄉ彩繪圖像的分析方法,分別是彩繪的圖像學分析、彩繪的設計文化符碼分析以及彩繪的中國傳統形式美原則分析。

這三種分析方法,透過本研究針對彰化地區實錄『傳統彩繪』當作案例來分析以外,本研究還擷取西方著名的壁畫五個案例來分析。結果發現,這三個彩繪的分析方法,往往能夠更進一步的從『繪畫』的技術面,滲入瞭解繪畫的『意涵面』與『美感面』。這是本研究極大的收穫,一方面印證了『彩繪研究』可有其更深入的工具(方法),另一方面也使我們對『彰化地區傳統彩繪』的價值有更深一層的瞭解。當然,在舉研究方法,分析方法上,我們以『中國傳統形式美原則』來分析『西方著名的壁畫』,原是一種『對比』的提示,其分析的成果當然是比較少的。

(三)我國傳統設計美學形式法則的建立

在本研究裡還有一項重要的貢獻,那就是『我國傳統設計美學形式法則』的建立長久以來,我們還在強調西方的物質文明,東方的精神文明,以致我國的傳統美學的探討往往只落入『形而上美學』的滿足,而極度缺乏『形而下美學』的章法,殊不知,設計創作即為『形』的創作,彩繪美感的生成,除了技術面以外,最重要的就是『形式法則』的分析、體會與熟練。本研究就透過既有的傳統美學著作,以及中國藝術史料、中國建築史料、中國繪畫理論等等的體會與整理,而提出『我國傳統設計美學的形式法則』約十二大項二十餘小項(詳正文)。這不止成為本研究裡的彩繪分析的三個方法之一,也對設計創作的分析提供了一種『新』方法的可能性。我們認為,這是本研究最重要的貢獻之一。

第二節 後續研究

在完成彰化地區傳統彩繪研究後,這次的研究經驗可以有以下的擴充與引用,諸如:

(二)其他地區傳統彩繪的研究(目前已再提出研究案申請)。

(二)彰化地區其他相關傳統工匠的研究(如:剪粘、鑿花)。

(二)傳統工匠創作法則的研究。

|

。