交趾陶與剪黏大師謝東哲訪談錄

設計文化作業:傳統工匠作品分析訪談

訪談日期:2004/4/28

指導老師:楊裕富博士

學生:陳慧娟

一、前言

「文化的路不遠就在身邊」,這句話對於交趾陶與剪黏藝術而言確實十分貼切,就在台灣隨處可見的廟宇的廟頂總會見到它們。但一般人或許並無機會仔細瞭解它們。第一次觀察到剪黏却是在自己服務的博物館;因為國家三級古蹟台中市樂成宮捐贈予本館之十五座剪粘工藝品,修復完成入館典藏,才有機會近身親眼目睹這些平常總是金碧輝煌高高簇立在廟頂的神妙作品。它們艷麗却脆弱,又與信仰中心--廟宇的緊密關聯,使剪黏形成一種十分神秘有趣的裝飾藝術,有別於一般工藝品。因本館負責此項展示的同仁的引薦,得以獲得謝東哲先生的接受採訪,因而引介出更多關於台灣廟宇裝飾藝術--交趾陶與剪黏其背後充滿文化意涵的歷史。

通常一座傳統的寺廟必須要有五步齊全,:石雕、木雕、交趾、剪粘、彩繪,缺一就五不齊全,大多為立體半雕的工藝品。寺廟是信仰的中心,具有墘祥納福、社會教化之功能,強調造型美感。交趾陶為低溫軟陶,為避免碰撞,大部分裝飾於牆堵以上的位置,如腰見堵、身堵、頂堵、水車堵、墀頭角、山牆鵝頭、博脊、排頭、鳥踏等。其中腰見堵、身堵因為處於伸手可及之位置,故大都以淺浮雕方式來呈現,而水車堵以上則半圓雕方式表現,增強立體視覺與空間深度。在裝飾運用的類型準則上,由於寺廟擔負前述裝飾之三項功能,因此在設計、製作時,不但須講求美學,或典雅、或華麗,亦必須兼符合功能的內涵。

中國建築以長江劃分為南北寺,因南方不下雪,所以剪黏較多了。早期交趾陶以露天窯燒方法燒製,溫度低,極易風化,尤其是裝置在室外的作品,因受日曬雨淋,所以每幾十年都必須翻修一次,老工匠的作品或遭毀壞、或因古董市場收購之風而遭竊取,所以存留下來的甚少。交趾陶的藝術表現不只呈現在建築裝飾上,內涵融入了儒、道、釋三種精神及天人合一的倫理次序,注重貶惡揚善,強調人民最直接的祈福教化,並具體注入戲曲文學、繪畫、捏塑、燒陶、民俗傳說與宗教哲學的成分,充分表現的地域性與多彩活潑的民族性,為傳統精神的倫理次序及祈福教化,做一具像的反映與詮釋。

由於謝東哲先生的古笨港交趾陶工作室目前正在進行的作品多為交趾陶,剪黏部分因為脆弱易受創通常會在廟宇現址進行,因此,本訪談所及以交趾陶為主。因為交趾陶的工作量在一年當中通常僅佔2-3個月,剪黏工作則為8-10個月,或許,脆弱的剪黏汰換率比較高所致。

1-1交趾陶是什麼

交趾陶是一種多彩的鉛釉軟陶。真正屬於清代多彩陶器有兩種:一種是高溫鉛釉三彩陶器,它們有敬神用酒瓶、神像(土地公、媽祖、關公、觀音等為主)種類稀少,產量亦不多;另外一種多彩陶器是低溫燒製,發祥於福建省內,泉州、漳州一帶,那就是俗稱「湳搪尪仔」(意為淋了釉彩的陶偶)。這種「尪仔」一開始就完全為各地寺廟(後來延伸到富豪民宅也使用)內外裝飾用而產生的,發源地可追溯到中國的泉州(位於今福建省)與潮州(清代屬福建,今屬廣東省)。(1)

西漢時期,中國製陶工匠就已掌握了低溫鉛釉技術,可在低溫800度左右燒成色澤瑩亮的鉛釉陶器。包括氧化銅著色的綠釉,以及氧化鐵著色的黃釉兩色。所謂「軟陶」(燒製溫度介500度至800之間)或「硬陶」(燒製溫度介於800度至1100度之間)之分,出自日本學術界,這種區分發易於使用,為各國所接受,也一直在台灣被沿用。中國的鉛釉陶器源遠流長,甚至可追溯到漢代的漢綠釉,並一直延續發展到唐、宋、遼、明、清各朝代,其中以唐三彩最為著名,清代時則在福建省內逐漸發展成為一種民間藝術。

低溫釉最早發明於西元前約3,000年的埃及,他們使用磨成粉末的珪石(成分為二氧化矽)製作器具後,再覆上玻璃質的釉(含銅鹽),所以能呈現出普魯士藍。鉛釉的發詳地據說是埃及與小亞細亞,早在西元前300多年的地中海東部沿岸就已開始,直到西元前100年左右才被廣泛地使用並在羅馬帝國時代隨著貿易風潮傳入中國。中國所使用以鉛為助溶劑的鉛釉,和埃及以碳酸鹽為助溶劑的作法不同。(1)

1-2交趾陶名稱的由來

「交趾陶」這一名稱源自於日本人所稱的「交趾燒」。日本習慣把燒物(陶瓷)加上產地名,大約在十六、十七世紀初的桃山、江戶時代,來自交趾支那航線古交趾地的彩陶,香盒、瓶、缽、罐、壺等頗受日本茶道人士歡迎,而掀起了收購熱潮,日本人通稱為「交趾燒」(3)。兩者之間的誤用起因於一個偶然的誤會。

嘉義日籍教師川上喜一郎於昭和十三年(1938)嘉義市因拓寬馬路而拆除開漳聖王廟,他及木村葉等日籍教師愛上這種從廟宇拆下的「湳搪尪仔」,竟把它們稱之為「交趾燒」(日語),並還寫了一篇短文記述其觀後感。嘉義市張錦燦醫師的夫人張李德和女士,在民國四十七年把他的短文翻譯,並以「台灣交趾陶」之名出版了一本小冊子。其實,「交趾陶」與「交趾燒」兩者完全無關。(3)

台灣交趾陶名稱雖源自於日本,但型式、作法、用途卻完全承繼自大陸。大陸地區不用交趾陶這名稱,而普遍使用「細仙尪仔」、「廟尪仔」這一些名稱。大陸地區的「廟尪仔」陶偶,大都分佈在泉州以南的古建築上,閩南一直到廣東潮汕一帶應是其發源地。(1)

1-3台灣交趾陶緣起

台灣交趾陶藝術的發生迄今有三百多年歷史,許多清代早期文獻(特別是清廷派來台灣出差或任職的官吏所寫的遊記、報告等)所形容的台灣各廟宇,內內外外都有華麗的彩色塑造裝飾,即是現今所謂的「交趾陶」(在當時尚未有此名稱)或「剪黏」。這些可能來自對岸福建省,尤其是泉州與潭州一帶匠師的手藝。

根據陳秀珠(2)的「台灣交趾陶的發展與傳承脈絡」將台灣交趾陶的發展分為下列幾個階段:

禮聘潮州與泉州師傅來台 (清初,約西元1715-1835)

明末清初時,鄭成功將台灣作為反清復明的基地,因此有大批漢人來到台灣。最早有關台灣寺廟裝飾的記載,為清代黃淑璥所著的《台海使槎錄》,其中寫道:「清康熙五十四年 (即西元1715年)台南泉彰郊商提議建水仙宮,廟中亭脊,雕鏤人物花草,備極精巧,皆潮州工匠為之。」由此可知,台灣的廟宇在清朝初已經有屋脊裝飾的工程進行,並延請中國潮州地區的工匠製作。

本地匠師產生(清中葉,約西元1835-1895)

清代道光以後,台灣社會越趨穩定,自大陸、台的移民經濟情況越趨富裕,建築裝於是日漸盛行。泉州、潮州的交趾匠師紛紛來台發,並授徒薪傳,目前明確紀錄的第一位本地的交趾陶匠師是葉王。本名葉獅字麟趾 (西元1826-1887年),嘉義打貓庄(今嘉義縣民雄)人參與了當時台、嘉義許多寺廟的工程,因技藝精湛而獲得「王獅」或王師」的稱號,後人遂稱之為「葉王」。葉王除了作品造型生動自然外,釉色也極為典雅,以「胭脂紅」聞名。

交趾陶本土化與多元風格建立(日治時期至民國67年,約西元1895-1978)

二次大戰期間,各地廟宇諸多毀壞,是台灣光復初期即戮力整修、重建或新建這些民間信仰的中心。因此這個時期成為交趾陶普遍發展,並成為台灣民間藝術一大特色的關鍵期。大陸來台的匠師所傳承下來的第一代本土交趾陶匠師,也開始活躍於民間廟宇的建設領域,其中以洪坤福及蘇揚水系統為代表。

洪坤福(1865-?)為福建泉州府同安縣人,於西元1910年時來台,隨師父柯訓參與北港朝天宮的重建工程,後來留台定居與發展。洪坤福經歷台灣廟宇興建的興盛時期,參與台灣從南到北無數寺廟的剪黏與交趾陶的創作,世人稱其為「尪仔福」。代表作如朴子配天宮、北港朝天宮、員林媽祖廟、艋舺龍山寺、羅東媽祖廟等。洪坤福在台期間,培育了數門生,其再傳弟子、徒孫散佈北中南各地,成台灣寺廟交趾、剪黏創作的主流大軍。

西元1906年嘉南大地震,新港奉天宮與北港朝天宮被地震震毀重建時,聘請了唐山師洪坤福來台主持剪粘及交趾陶重建工程,當時在新港奉天宮廟前有一捏麵人小販新港客庄人,名為梅清雲,拜洪坤福為師,是洪坤福來台後之大弟子,此舉也直接促使嘉義新港成為全國交趾陶與寺廟剪黏的重鎮。洪坤福來台十四年,足跡遍及南北各大寺廟,前後共授徒八人,其再傳弟子、徒孫散佈北中南各地,為寺廟剪黏、交趾陶的主流,國家重要民族藝師(交趾陶類)林再興即為梅清雲之再傳弟子。

蘇楊水為福建泉州人,約在清光緒年間(約西元1820年)與叔叔蘇宗、兄蘇鵬、堂兄蘇清富、蘇清鍾等陶匠來台。作品多分布在桃竹苗一帶。

從廟宇交趾陶到彩塑陶藝新風貌(民國67年至今,約西元1978-)

新時代的發展趨勢下,交趾陶不再只為了廟宇裝飾而存在,而成為一種可流通的藝品,並在形制與題材表現上有更多的可能性。台灣交趾陶的發展已經有二、三百年的歷史。在這三百年問,從製作工法到釉藥的使用,順應著時代的腳步而持續地有所改變,創作目的也從傳統廟宇及豪宅建築物的裝飾品轉變成今天具流通性的藝術商品。

1-4謝東哲先生師承簡述

謝東哲是嘉義縣新港鄉人,民國69年,年僅16歲左右即開始師承其姊夫陳忠正學習交趾陶與寺廟剪粘。民國82年於北港溪畔古笨港遺址成立古笨港交趾陶工作室。民國82年∼86年第三屆台灣工藝競賽人選、第一、二屆桃城美展優選、北、中、南聯展十餘次。民國87年第一、二屆桃城美展設計及立體類第三名。曾任新港文教基金會史蹟組組長,對於當地文史活動及民俗技藝文化宣導積極參與,並常與國內相關考古及人類學學術機構(例如國立自然科學博物館等)進行交流。

曾參與許多廟宇古蹟之修復,例如1906年因地震而受損,又於在2000年底歷經兩年修復落成之嘉義縣民雄鄉慶誠宮,首創以精美的交趾陶裝飾之大殿一、二樓的壁堵而成為佳話。

這四面交趾陶壁堵創作,從構思、製作、組合到完工,歷時一年,每一面壁堵至少都分割成五百塊以上的精密陶板,為顧慮到整體美觀及藝術價值,在人物、坐騎、背景的色澤搭配上特見巧思,由十五種基礎顏色,再變化調製成數百種不同的色調及漸層變化。誠如謝東哲說,耗費無數晨昏,聚精會神親自創作這四面交趾陶壁堵,是希望為後代留下傳統的見證。

其姐夫陳忠正初中畢業即追隨姨丈林再興從事廟宇剪黏及陶塑工作,奠定交趾陶藝根基。學成之後熱愛捏陶,於民國77年成立星群陶藝社生產陶藝,民國82年陸續擴展藝昌陶藝廠及立唐陶藝有限公司,大量生產廟宇用陶瓷品及精緻交趾陶人物陶藝品。交趾陶近作見於雲林縣四湖參天宮及嘉義縣觸口龍隱寺之廟內人物堵。

林再興於民國18年出生在臺灣交趾陶重鎮的嘉義縣新港鄉,由於耳濡目染,從小就對捏塑交趾陶偶產生興趣。臺灣光復後,19歲的林再興就跟著姨丈,也是當時的交趾陶偶製作及建廟大師石連池學藝,石連池師承洪坤福的一支。一生致力於交趾陶創作,並多次參與寺廟建築、古績維護及傳統藝術推展工作,對國家文化建設,不遺餘力。1998年獲頒教育部重要民族藝師的榮銜。

二、傳統交趾陶之製作

傳統交趾陶本來是以低溫(約800度左右)燒製,現在卻以1050-1100度來燒製,其製作程約可分為九道手績(1):

(一)選土配土

葉王的時代,陶土都來自大陸 (主要是宜興土),因為價格便宜。表面黑色的泥土窯燒後呈現純白色,是高嶺土的一種。日治時代工匠們則採用苗栗紅土、桃園大湳仔土、南投土等。通常依地點方便為主要考量,另外要顧慮其可塑性是否良好,燒後收縮率較小、燒後胚胎呈純白色等條件,釉燒時才能收到亮麗的效果。

(二)練土養土

現在大多採用機械練土,戰前即用雙手練土,接著將土密封堆置,以求泥土裡的有機物經微生物發酵,產生膠質,增加黏性(即可塑性),並使其水份均勻,窯燒時的收縮率降低。

(三)塑形

傳統的做法是用雙手捏成形或壓胚成形。手捏法尚包括捏、塑、堆、刻、劃、貼等,交互運用,而現代交趾陶大多用壓胚成形。傳統燒法因火力太低,不易全部燒熟,故體積大都分塊製,然後組合在牆壁上。

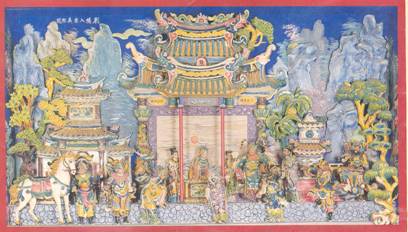

圖一

壓胚成形的模具可使小型交趾陶或大型交趾陶之胚體局部「零件」大量複製。

圖二&圖三

雙手或壓胚塑形之後,為了更精緻的造型,還需要資深的匠師在細部用水重塑細部,或在模糊處加以雕琢,再進入挖空和定型陰乾階段。

(四)挖空

為了使燒烘時器體的熱度均勻,必須使其胚胎厚薄平均,同時將來使用灰土或水泥黏接在壁上亦會較為容易,因重量已降低。(圖四)

(五)陰乾

必須放置存陰涼通風處陰乾,約需半個月以上。(圖五)

圖六

大型的交趾陶用於裝飾廟宇牆堵時,傳統燒法因火力太低,不易全部燒熟,故體積大都分分割成許多小塊精密陶板,完成後再組合在牆壁上。資深的匠師才有能力判斷分割點及窯燒後的組合不會走樣。

(六)素燒(第一次燒)

清代至日治時代之間,匠師必須預先在工作點(例如廟宇)之空地上,臨實用磚塊圍成圓形窯,其直徑約一尺半左右(最大也不超過兩尺)。燃料用木炭、柴薪等,有時也加添稻殼,效果更佳。第一次燒窯內的溫度,必須控制到緩慢上升,約以300-400度為目標。現代交趾陶用電窯或瓦窯,第一次燒的溫度約在1050-1100度之間。素燒完成約需三十小時以上(緩慢降溫的時間)。(圖七)

圖七

圖八

(七)上釉藥

用毛筆在器物表面上塗抹各種釉藥。(圖八&圖九)

圖九

(八)第二次燒

清代至日治時代,第二次燒烘為的是使釉藥熔化以緊密著在器面上,同時也可使器體受熱更加堅硬,溫度約在800度左右。後來採電窯、瓦斯窯後,卻改為850-900度.右,為何反而比其第一次燒烘還要低溫,怕的是高溫會使所上的釉藥熔化掉落。第二次燒烘需時約10-12小時(包括降溫時問)。

三、交趾陶之特色

謝東哲認為「交趾尪仔」這項傳統民間廟宇技藝最特別之處再於每次的廟牆堵上的廟尪仔製作是一門很隨興的捏塑手藝,必須隨著興緻與心境來完成,因此每件作品都不同,整體而言又好似在導一部戲一樣,無論表情、場 景配置、故事情節,各個環節都必須掌握,才有精采的演出。

無怪乎日本統治台灣時,日本的學者會推崇台灣的交趾陶「表現生動、線條流暢,為帶有台灣亞熱帶豐富色彩的藝術創作。」其特色分別以「造型、色彩和內涵」三方面來說明。

3-1色彩之美

一般人剛看到交趾陶的時候,總會被它炫麗的色彩所吸引;交趾陶的釉彩豐富亮麗,從清代至日治時代交趾陶的釉藥,大致可分為「寶石釉」與「水彩釉」兩種。清代時期所用的一定是寶石釉,日治時代初期仍用,可後期卻由來自日本的水彩釉所取代。「寶石釉」為亞鉛熔塊釉,製作上較為麻煩,但其優點即是色調較穩定平均,工作上也很安全。水彩釉為生釉,必須先燒結後始能使用,其優點是這種釉料可以表現濃淡層次。其實寶石釉或水彩釉的名稱,既不科學也不符合實際,祇是工匠之間的俗稱而已,僅依其耐用度或玻璃質的厚薄度而言寶石釉優於水彩釉。

清朝的時候大家習慣使用寶石釉,到了日本統治台灣的時候,師傅們也漸漸地使用由日本的水彩釉來燒製交趾陶了。交趾陶採用的是釉上彩的技法,主要的色有紅、黃、線、藍、紫、黑、白、金等幾種,每一種釉色又可以調出濃淡不同的色調。使用不同的配方,可以調出不同的釉色,常用的有古黃、淺黃、濃綠、海碧、寶藍、紅豆紫、胭脂紅等八種基本母色,每種釉色還可以調出濃淡深淺的變化,在匠師巧妙運用下,形成交趾陶吸引人的重要特色,這在明代以前的三彩文物是看不到的。備受推崇的葉王交趾陶的釉色神奇之處,關鍵據說就是他所燒的胭脂紅和翡翠綠相當具有美感,為人所津津樂道。

胭脂紅屬金紅釉在清初由西洋傳入中國,是中國陶器三彩釉繼銅翠和錳紫兩色之後的一大突破,燒製溫度約在700度左右,超過850度顏色即逐漸淡化甚至混濁。許多匠師都會使用此色,但因葉王用得很多且成果斐然而著稱。(1)

左:麒麟、右:鳳

3-2造型之美

台灣交趾陶的造形著重於姿態的動態感,企圖營造動作表現之美以及環境氛圍等,陶偶上的衣,甚至於佩戴在身上的服飾,都配合其動作而暗示出飄動感。或許因為交趾陶都置放在廟牆堵上較高的部位,所以姿勢都比誇張,五官刻畫特別清楚,尤其是眼瞼的部份,比福建省的陶偶出色。

近看陶偶的各處細節也做得很仔細,衣服的紋路、衣服的裝飾品、臉部的表情和肌肉的紋理都做得好像真的一樣。讓人覺得無論是遠看、近看、左看還是右看,這些唯妙唯肖的陶偶,好像是要演一齣真的戲給神明看一樣,身段十足、立體醒目的陶偶,沉默中卻寓意無窮,比平面的媒體或動畫更雋永與值得玩味。交趾陶的美不僅在獨立自成一體的藝術造型之精雕細琢,更是配合廟宇建築的各種美學規範的整體美。

張飛

3-3內涵之美(3)

交趾陶的造型可以讓看的人觀賞到巧手精雕細琢的功夫,釉彩可以讓看的人感受到繽紛艷麗的視覺感官衝擊,而由這些陶偶所組合共同呈現出來的題材內涵,才是引起觀賞者內心共鳴,激發對宗教的虔誠與感動最重要的因素。

廟牆堵上的交趾陶作品,通常都以演戲的方式來呈現匠師的理念,他們大多希望藉由廟宇的裝飾來教化民心,所以戲碼以忠孝節義、古聖先賢故事居多,所以交趾陶不僅是台灣傳統民俗工藝,更反映了台灣人民對這塊土地的敬天畏神的謙卑情懷。

寺廟宅第之裝飾三個主要動機無非是祈福教化、趨吉避凶與自我表彰。寺廟與宅第建築裝飾也因應視覺可及性,而有強弱、前後主從的層次,三川殿比其他各部份的細緻華麗,無論用材、加工程度、色彩等皆作第一考量,而三川殿的正面又比背面考究,往往只有正面施雕,稱為「單面見光」。

交趾陶運用於寺廟建築裝飾往往極盡裝飾之能事,從廟頂至廟裡,由上而下,在各部位巧思裝飾,常見的部位有大脊頂馬路、中脊堵、下馬線、小港堵、垂脊、牌頭、山牆鵝頭墜、墀頭角、腰堵、照壁堵、頂堵、身堵與水車堵等。裝飾必須遵循一定的規則,基本原則有:

(1)上下分段原則。依各部位在題材選擇和象徵適性上做妥切安排。

(2)左右分區原則。以中間為主軸,左右對稱,例如祈求對吉慶,加冠進祿對添花進爵,左青龍右白虎等。在題材運用上,也必須符合其裝飾動機,除了幾何紋樣、自然紋樣外,教忠教孝、倫常教化的人物故事是寺廟裡最出色與最吸引人的題材。有時匠師為對歷史的緬懷與尊重,往往意義重於美學的考量。隨類賦形,依部位高,色彩搭配運用不斷調整,大部份為色塊與色塊間用冷暖色差原則,增強其鮮艷度與明顯度的對比,尤在在廟頂部位,色塊區間則以漸層色表現視覺美感。大體而言,在裝飾的題材與位置上,大致可歸類為「戲齣人物類」、「蟲魚走獸類」、「花鳥博古器物」三類:

3-3-1戲齣人物類

裝置位置常見於中脊堵、牌頭、山牆、廟角(墀頭)、水車堵、身堵等。

人物類在“尪仔”的塑造上,特別重視身段、衣褶與臉部的呈現和整體佈局;且用以裝飾各建築部位的”尪仔”似乎有一定定律。

傳統民間信仰,重倫理秩序、善惡分明,強調三綱五常與天人合一的精神,故符合祈福教化的戲曲故,成為匠師最常表現的題材。屬於地域性濃厚的主題,例如閩聖帝君廟常以三國演義為範本,馬祖廟常以馬祖的故事或二十四節氣為題材,海邊的寺廟常可見到與大海有關的戲文或人物塑像,例如八仙鬧東海、哪吒鬧東海等。依類型再細分為以下三類:

(1)祈福類--天官賜福、財子壽、五路財神、祈求吉慶、麻姑獻壽、南極星輝、和合二仙、八仙等。

(2)教化類--以章回小說、說書、戲曲文化為題材者,可細分為文、武場兩種,這兩種題材內容常是傳統神話傳說、民閒故事與歷史文學典故匯集而成。例如:文場的二十四孝(孝)、盡忠報國、岳母刺背(忠)、千里尋兄(仁)、單赴會(信)、刻骨療傷(勇)等。武場的三國演義、封神榜等。

(3)附庸風雅的文學典範--例如八愛:1.茂叔觀蓮、2.淵明愛菊、3.羲之愛鵝、4.東坡試硯、5.小靖詠梅、6.米沛拜名、7.玉川品茶8.子猶愛竹。

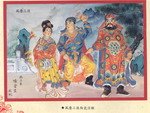

劉備入東吳招親(甘露寺)

風塵三俠

童仔

張果老&李鐵拐(八仙之二)

張果老&李鐵拐(八仙之二)

3-3-2蟲魚走獸類

裝置位置常見於主脊下馬線、小港脊下馬線、垂脊三角堵、頂堵、龍虎堵、水車堵、腰堵等處。匠師通常取其諧音或意義,以隱喻或借喻的方式來呈現祈福的效果,常見的題材可分為:

(1)水族類--此類作品常見於主脊下馬線。小港脊下馬線,內容大致有蛟龍、魚、蝦、螃蟹、墨魚、烏龜等,鱉魚常置於出水口,因水族類性屬水,藉以抑制之。常見題材有:九鰻化龍、魚躍龍門(喻飛黃臆達)。蝦的腰呈鎧形,而又能自由彎曲,並且有很大的跳動力,所以寓意順利和來運轉。螃蟹有甲,比喻科甲及第。龜鶴齊齡喻祝壽。

(2)走獸類--虎、豹、獅、象、麒麟,五大獸取其威,以示馱負之功,常用於下馬線。麒麟、牡丹與鳳凰(祈求麟子、富貴封王)、馬與鳳凰(馬上封王),雞、象與菊花(諧音吉祥),猴子持蜜立於馬背(馬上封侯),豹與喜鶴(報喜),鶴鹿問春、受天自祿,福祿雙全(蝠與鹿),太平有象。三腳蟾蜍(求財),雙獅戲球,子),南瓜老鼠(多子多孫),蒼龍教子、太獅少獅(功名),四象(左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武)。

豹&虎

豹&虎

3-3-2花鳥博古器物類

裝置於主脊西施脊堵、小港脊、垂脊三角堵。山牆檐、板堵、項堵、水車堵及腰堵。常見類型分述如下:

(1)花果類--牡丹(富貴)、菊花(諧音吉)、梅、蘭、竹、菊(表示春夏秋冬),蓮花、芙蓉、萬年青、靈芝(如意)等。果實則以佛手(福壽)、石榴(多子)、桃子(多壽)、南瓜(多子)、柿子與靈芝(事事如意)、葫蘆(福祿)、棗子與粟子(早立子)、桔園(連中三元)等。常見花果、花鳥或走獸、器物組合成象徵祈望賜福。例如一路連科(蓮花與百鷺鷥、蝌蚪)等。

(2)鳥禽類--鳥禽類以鳳凰題材最普遍,喜鶴、丹頂鶴、白鷺鷥、白頭翁、雞與孔雀和老鷹也是常見的題材。

(3)器物類--器物類多以花瓶(平安)、香爐、壺(福)、博古架、禽子、琴、棋、書、畫、八寶法器、鼎、鼓、拂塵、如意、寶劍等為代表,其題材意涵常見有以「旗、球、戟、慶」結合象徵「祈求吉慶」,以鏡子與花瓶表示「四境平安」等。

|

鯉魚 |

鯉魚 |

|

立體草仔 |

螃蟹 |

花果器物

四、訪談過程及心得

(一) 謝東哲先生於2004年4月28日於古笨港交趾陶工作室接受訪談。這裡不僅是他親自設計,全家共同參與建設的家園,也是生產剪粘材料及進行交趾陶創作的工作坊,簡單的庭園設計卻充滿藝術氣息,住址門牌外牆隨處可見交趾陶的痕跡。

(二) 謝先生進入這一行的機緣在前文中已述及,不再贅述。因為交趾陶的養成過程十分漫長,關於造型捏塑或釉料的使用技巧,就像其他的陶藝,需要藝術家長久地揣摩與鍛鍊才能脫穎而出。在台灣,通常他們都是因為家學淵源或親戚關連引進拜師(例如謝東哲向姐夫陳忠正習藝,陳忠正向姨丈林再興習藝,林再興向姨丈石連池習藝等),而且學習起步都在相當年輕之際。例如16-19歲之間。

(三) 交趾陶的製作過程在前文中雖已詳述,但是最重要的精髓在於設計。交趾陶的三大特色:色彩之美、造型之美、內涵之美,說來簡單,一旦要付諸施行最重要的還是設計圖。徒有一身好技藝能將傳統造型的人物、鳥獸或器物唯妙唯肖地從手中複製出來,充其量只能稱為一位匠師;唯有能賦予交趾陶的藝術靈魂的設計師,才稱得上是為藝師。謝先生的交趾陶藝術工作在進入製作之前必須先規劃主題決定藝術內涵,再以毛筆繪製設計交趾陶原稿,然後進入建築曬圖稿。

謝東哲先生設計圖毛筆原稿

施工圖

依原吋比例安置已完成塑形之交趾陶進行修正。

(四) 由於從事交趾陶藝術工作漫長的歲月中所引發對於民俗文化的深刻認知與薰陶,謝東哲先生不僅對於本土文化有十分具體而務實的行動,因而積極參與地方文史事務及專研文化溯源、考古研究、古蹟修復保存等領域;進而在交趾陶的藝術創作上亦融合本地文化的養分。雖然承襲中華文化中的吉祥或是祈福教化的模式進行廟宇的裝飾藝術,謝先生却嘗試以本土的動物,例如梅花鹿、帝雉、藍腹鷴、台灣雲豹、石虎、虱目魚、彈塗魚等取代相同象徵意涵造型的物種。更進而在台南市的西來庵寺的交趾陶工程中重新以西來庵事件(5)作為場景的主題,甚至將事件當事人的容貌置入其中,以紀念之。交趾陶在謝東哲先生的手中不再是關入傳統文化的貯藏室,或是傳統技藝的化石層;而是一種古老的藝術語言,重新活在現代,並試圖與現代的文化激盪出新的對話。讓現代人有機會近距離玩賞傳統文化進而重新認識它們。